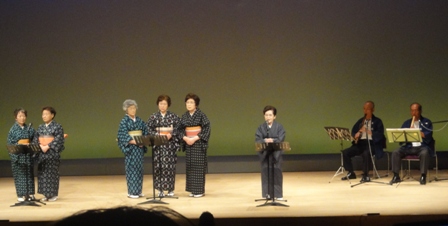

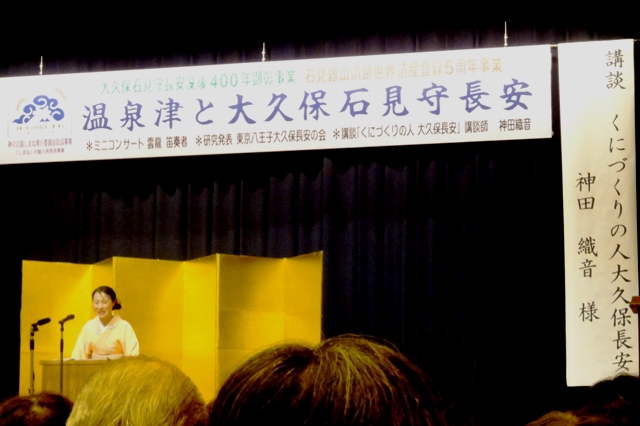

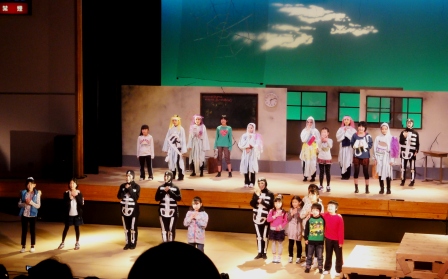

2012年6月24日、サンレディ大田で、石見銀山世界遺産登録5周年を記念して「石見銀山を舞い奏で歌う」発表会がありました。石見銀山に関係する合唱や歌、舞踊、民謡など多彩な舞台で楽しい時間を過ごしました。舞台の風景写真を中心に紹介しましょう。

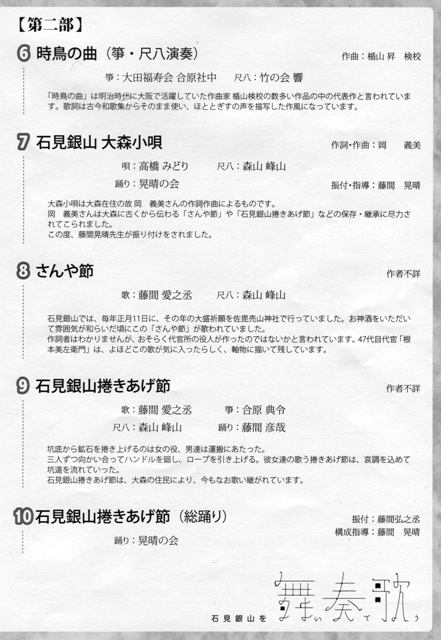

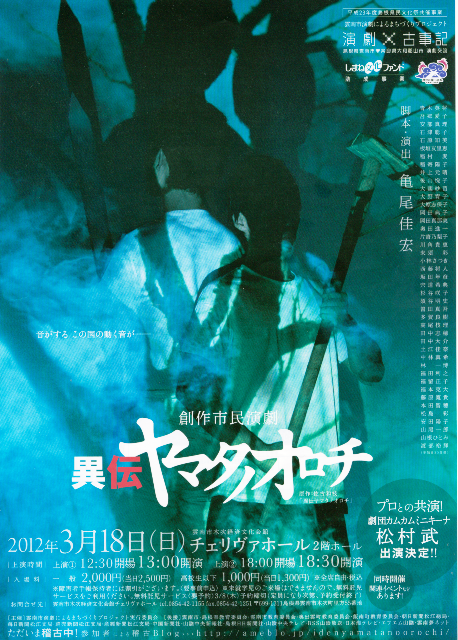

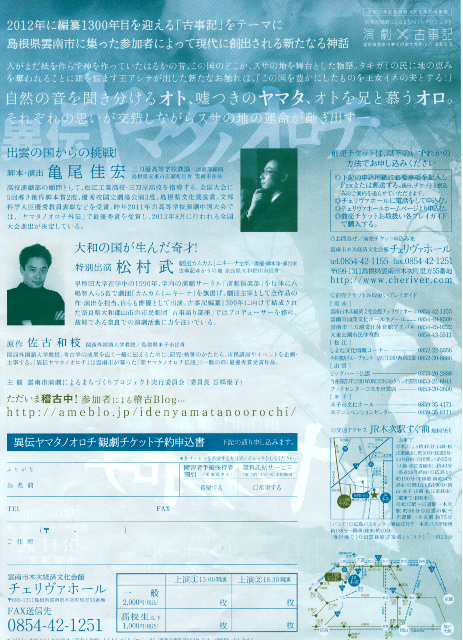

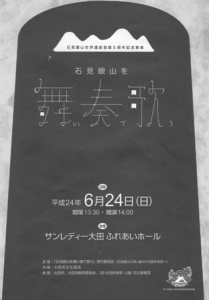

チラシとプログラムの表紙です。銅鐸を思わせる黒をバックにしてちょっと印象に残るデザインですね。ぼくはプログラムなどは保存していますが、「いいね」というものはたまにしかありません。簡単なようで難しい。記録性や芸術性、創造性、独自性なども覗われるものは貴重で時代がたっても役にたちます。(ナニヲイイタイノダ!ホンダイニモドレ!)

チラシとプログラムの表紙です。銅鐸を思わせる黒をバックにしてちょっと印象に残るデザインですね。ぼくはプログラムなどは保存していますが、「いいね」というものはたまにしかありません。簡単なようで難しい。記録性や芸術性、創造性、独自性なども覗われるものは貴重で時代がたっても役にたちます。(ナニヲイイタイノダ!ホンダイニモドレ!)

トップは「サウンドコラージュ」です。劇研空は今までに何度も共演しています。今回の合唱組曲「石見銀山」は6曲から構成されていますが、大田市文化協会結成30周年で当時の会長・勝部義夫に依頼されて「鶴」という脚本を書きその中で歌われた曲です。作曲は大畑世利子さん、作詞は洲浜さんです。「仙の山に立つ」などはいろいろな機会にサウンドコラージュによって歌われています。さわやかないい曲です。詞も!

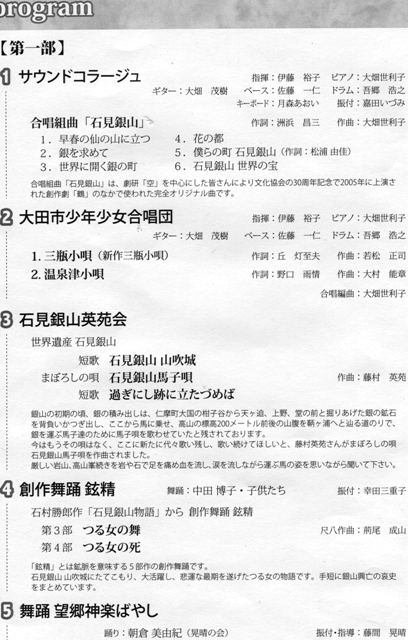

写真は大田市少年少女合唱団とコラージュのみなさんです。「三瓶小唄」と「温泉津小唄」を伊藤裕子さんの指揮で歌いました。和服がきれいで素敵でした。もちろん歌も!

この「温泉津小唄」はかの有名な野口雨情の作詞です。昭和18年4月29日、温泉津の俳人山口打聴さんたちの招きで奥様と一緒に温泉津へこられ作詞されたのです。昭和32年に内藤淳作町長の尽力により、大村能章作曲、市丸の歌でビクターからレコードになりました。8番までありますが、その一部です。雨情の作詞ですからそのうちまた復活して歌われる琴でしょう。貴重な財産です。

石見温泉津は湯のわくところ

住めば住むほどくらしよい

今宵や温泉津の温泉泊まり

旅の疲れも湯で流す

上の写真は「石見銀山英苑会」のみなさんによる「石見銀山馬子唄」です。これは藤村英苑さんが作曲されたものです。藤村さんとは以前「石見銀山歴史物語」の舞台でこの歌を歌っていただきました。魚売りの役でした。普段も舞台でも気っ風がよく、言葉も動作も切れがあり、声は抜群、節回しもさすが師匠さんだけありずば抜けていて感激したのを覚えています。今回も素晴らしい声でした。もったいない人です。

今回の主催は「石見銀山を舞い奏で歌う」実行委員会、文化協会の共催です。実行委員長の石田さんから挨拶があり、石見銀山の文化的な遺産を子どもたちに伝えて行きたい、と考え今回の企画をしたと話されました。いつも忙しい石田さんがこのような役を引き受けられたことに感銘をうけました。

今回の主催は「石見銀山を舞い奏で歌う」実行委員会、文化協会の共催です。実行委員長の石田さんから挨拶があり、石見銀山の文化的な遺産を子どもたちに伝えて行きたい、と考え今回の企画をしたと話されました。いつも忙しい石田さんがこのような役を引き受けられたことに感銘をうけました。

ご主人のケンサクさんは「詩と絵はがきによるダイレクトメール」を企画、月に1回ぼくが詩を書き、1000通くらい発送されたそうです。郵政省のナントカ賞も受賞しています。親子劇場の会長もしておられましたし、歌は抜群のケーオーボーイ。ぼくが退職したら音楽と演劇で何かやりましょうと意気高らかにノンダものです。(ミチクサヲスルナ、ゴメン)