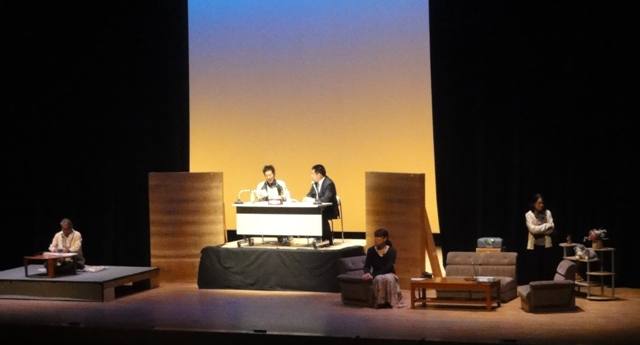

2013年2月10日、「おおだエコ小劇場」の撮影が終わりました。昨年の夏から台本を書き、何度もやり取りして修正、12月に4本撮影し、残りの4本を昨日撮影しました。

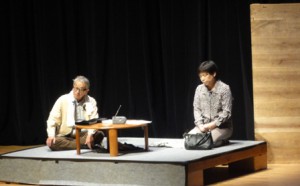

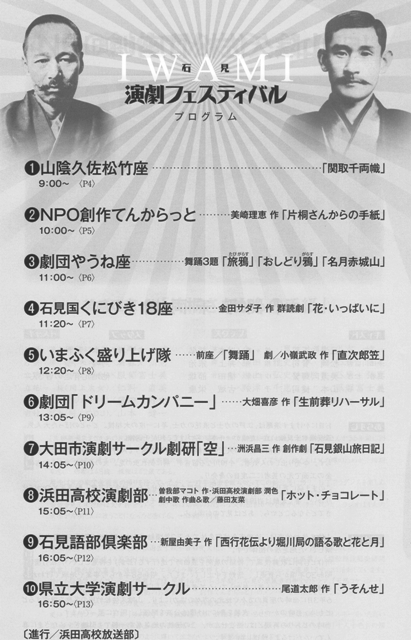

2012年夏に大田市地球温暖化対策地域協議会の担当者から、地球温暖化防止のためのキャンペーンとして映像をつくり、石見銀山テレビで放映したいので協力して欲しいと劇研空へ依頼がありました。そのために台本を書き、担当者や「ぎんTV」の撮影者とも数回打ち合わせてやっと完成したものです。1本が約1分という短いものですが、ユーモラスで温かみのある映像でしかもエコ対策になるような作品にするために苦心しました。編集作業は残っていますが、多分2月下旬ごろから石見銀山テレビで放映されることでしょう。みなさんおつかれさまでした。写真と台本1本紹介します。

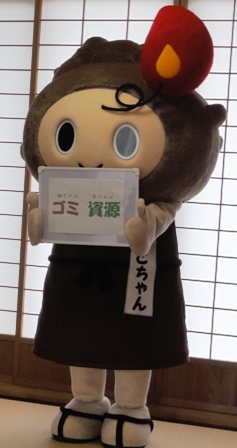

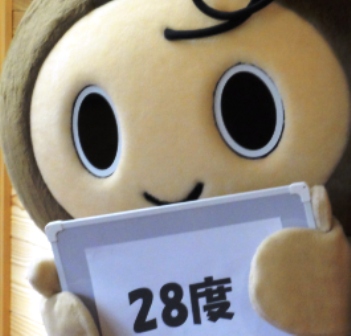

ラトちゃんは大活躍。声を出していけないといわれ、台本を変更して文字で意志を表現しました。ナカミも劇研空のニンゲンです。

撮影場所は主に長久のモデル住宅です。

舞台劇と違い、カット、カットの連続です。テレビの画面に如何に写すか、ということが最終目標ですから、撮影の仕方や編集に大きく左右されます。そこはさすがにベテランですね。

ここで台本をⅠ編紹介します。

9 プラスチック編

保育園の親子遠足から母と子が帰っくる

母 ただいま。

子供たち 帰りました。

父 お帰り。遠足はどうだった?

子供たち 楽しかった。

父 そうか、そりゃよかったな。

ビニール袋を差し出す。

子供 はい、おみやげ。

父 ありがとう。うれしいな、おみやげがあるなんて。

何のおみやげかなー・・・なーんだ。ゴミか。

うれしそうに開けるとゴミがっぱい。

子供 先生がね、ゴミはすてないでおみやげに持ってかえりな

さいっていったの。

父 そうか、やさしい先生だな。(ゴミ箱へ捨てる)

母 ちょっと!分けて入れてよ。

父が袋から弁当や菓子などの袋を出してゴミ袋に入

れている。

子供 おとうさん、ちがうよ。 、

母が父の所へくる。

母 どれどれ。(お菓子の外袋を出して)本当だ。これはね、

容器包装プラスチック、ここに書いてありでしょう。

(弁当箱、醤油袋、マヨ袋を取り出して)

これはね、きれいに洗って「プラスチック」へ、汚れが落

ちないこの容器は「燃えるゴミの袋」へ。

しょぼくれている父の顔。

ラトちゃん 〝捨てれば「ごみ」分ければ「資源」〟

放映されるテレビを見てみなさんがどのように感じられるか楽しみでもあります。出演者のみなさん、担当者のみなさん、おつかれさまでした。おもしろい企画があればまたやりたいね等と話して、2月の寒風の中で解散しました。