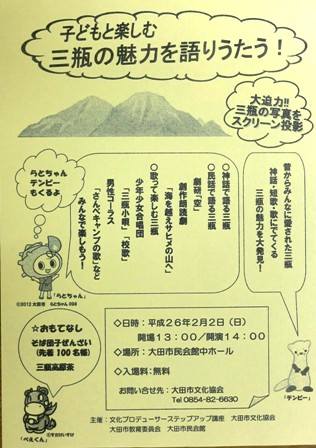

2014年2月2日、大田市民会館中ホールで行われる「三瓶の魅力を語りうたう」の内容紹介、No.2 です。

このイベントで創作民話劇を朗読します。ただの民話ではなく、朗読民話劇です。「劇」です。「ドラマ」です。 だけど朗読です。リーディングです。会話主体の劇形式と語りで台本を書きました。

「なんで?劇にすりゃええのに」。もっともです。でも、でも、劇にすると衣装、装置、多くの役者、照明、音響、大勢のスタッフ、練習場所 et cetera et cetera、人も金も時間もいりますが、いずれもないからです。

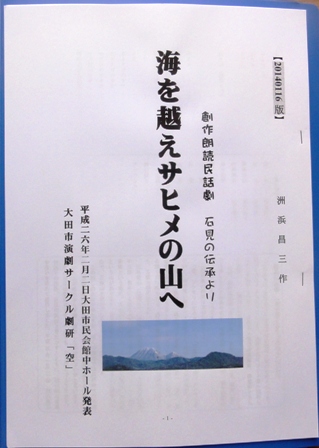

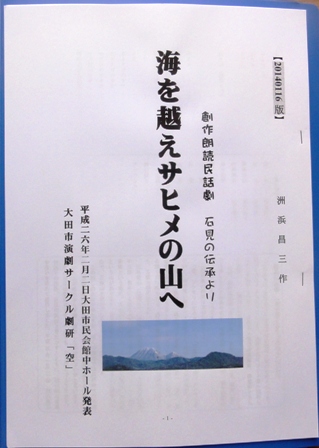

朗読民話劇 「海を越えサヒメの山へ」について(台本より転載)

この台本は、石見地方の伝承を朗読劇用に創作したものです。語りと会話で成り立っています。映像をホリゾント幕へ投影しながら朗読するために、原画を大田市の勝部和子さんにお願いし、ご協力いただきました。

以前、創作民話劇「出口がない」を書いて、二度(大森と大田市民会館の年末余芸大会)劇研「空」で上演したことがあります。今回は朗読劇ですが、創作民話の第二弾といったところです。

この伝承の概要は次のとおりです。

「昔。ソシモリにオホゲツヒメ(大宣都比売命)というヒメがいて、気の荒い神がヒメを殺すと、死体から五穀の種がでた。チビ娘の乙子狭姫は、種を持って赤雁に乗り旅立つ。途中、高島や大島に降りようとしたところヤマツミ(山祇)の遣いである鷹や鷲に断られる。最後に益田市赤雁町の比礼振山に降り立ち、五穀の種を伝えた」

今回の台本は、基本的にはこの話しを基にしていますが、舞台の中心はサヒメ山です。

益田市の比礼振山(権現山)には佐比売山神社があり、大田市の大森や三瓶、鳥井にも同名の神社があります。石見銀山大森の佐比売山神社は大内氏統治時代に、益田の比礼振山から勧請してきたことは記録にあります。しかし益田や大森の佐比売山神社と三瓶山の佐比売山神社との関係は、ぼくが調べている限りでは不明です。わかっている人があれば教えてください。

益田には乙子、種、赤雁という地名があります。大田の三瓶には種、小豆原、三瓶山には赤雁山があります。本や童話などの舞台はほとんど益田が中心で、三瓶山を舞台にして発行された童話や本はまだ見当たりません。あれば教えてください。

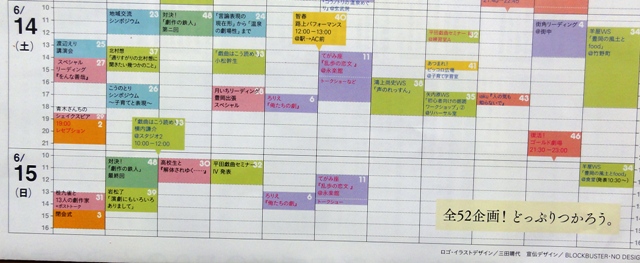

(上の絵はこの朗読で使用する絵の1枚です。ホリゾント幕にこのような絵を投影しながら朗読します。)

(上の絵はこの朗読で使用する絵の1枚です。ホリゾント幕にこのような絵を投影しながら朗読します。)

この話しの元は不明ですが、ぼくの推測では江戸時代の末期から明治の初期に国学が盛んだったころ、古事記などに精通していた人が地名から着想し創作したのではないかと思います。石見は津和野、浜田など中心に国学が盛んでした。出雲の神話に対抗してだれかがつくったのかもしれません。

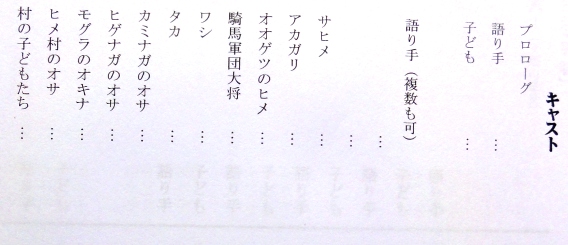

この台本は劇形式です。一人で10人役するのも面白いかも知れません。役を兼ねれば何人でもできます。時間は約30分です。音楽や効果音も入れたいのですが、劇研空は人手不足で間に合いそうにありませぬ。

物語りの展開の面白さ、会話の面白さ、ユーモア、人物の面白さなど、30分はあっという間に終わるのではないかと思います。数回読み合わせをしましたが、初めて劇研空と共演するサヒメ役のリオさんの朗読も楽しみです。

石見の伝承に基づく神話?、民話?ですが、単なるファンタジーではなく、現代的な意義や思いを込めて創作しました。台本は希望があれば、いつでもプリントしてお渡しします。