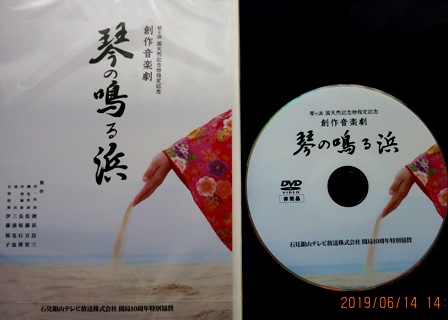

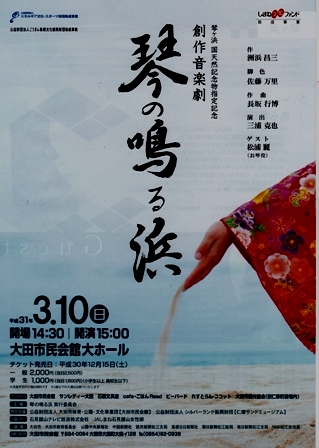

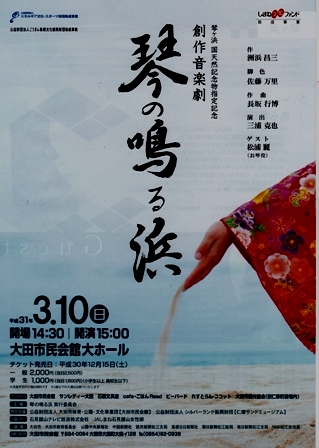

音楽劇「琴の鳴る浜」は、11月11日に結団式を終え、金、土、日を中心に練習を重ねてきました。大田市内のあちこちにチラシが置いてあり、ポスターも完成しました。 12月中旬からチケットの販売も開始。チラシを郵送してPRしていますが、チケットが欲しいという人が市内や県外からもTELがあります。連絡していただくと、郵送します。代金は当日窓口払い、という方法もあります。一回限りの公演ですから、好評につき完売!という事態も考えられます(オドシサクセン?)

12月中旬からチケットの販売も開始。チラシを郵送してPRしていますが、チケットが欲しいという人が市内や県外からもTELがあります。連絡していただくと、郵送します。代金は当日窓口払い、という方法もあります。一回限りの公演ですから、好評につき完売!という事態も考えられます(オドシサクセン?)

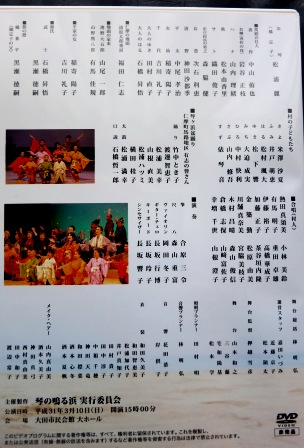

次の写真は、結団式後の練習風景です。結団式には、佐藤万里さん、三浦克也さん、主役・琴姫役のソプラノ歌手・松浦麗さん、作曲、演奏、指揮の長坂行博さん、原作台本と作詞の洲浜昌三も出席して、挨拶をしました。

1月から3月の本番までの練習予定をお知らせしておきます。

1月から3月の本番までの練習予定をお知らせしておきます。

音楽劇 「琴の鳴る浜」1月~3月の稽古予定

1月

1/11(金)19時~21時 大ホール(役者)

1/12(土) 9時~21時 大ホール(役者)

1/13(日)9時~16時 大ホール(全員)

1/18(金)19時~21時 市民センター(役者)

1/19(土)19時~21時 市民センター(役者)

1/13(日)9時~16時 大ホール(全員)

1/26(土)19時~21時 大ホール(役者)

2/1(金)19時~21時 大ホール(役者)

2/2(土)19時~21時 大ホール(全員)

2/3(日)19時~21時 大ホール(全員)

2/11(月)10時~17時 大ホール(全員)

2/15(金) 9時~21時 大ホール(全員)

2/16(土)10時~21時 大ホール(全員)通し稽古

2/17(日)10時~16時 大ホール(役者)リハーサル(交流会)

2/21(木)1 9時~21時 大ホール(役者)

2/26(火)大ホール舞台準備

2/27(水)19時~21時 大ホール(役者)

3/1(金) 19時~21時 大ホール(全員)

3/2(土)10時~21時 大ホール(全員)リハーサル

3/3(日)10時~16時 大ホール(全員)リハーサル

3/4(月) 大ホール

3/5(火)19時~22時 大ホール(役者)

3/6(水)19時~21時 大ホール(全員)

3/8(金) 9時~21時 大ホール(全員)

3/9(土)10時~21時 大ホール(全員)通しリハーサル

3/10(日)本番!開場14:30 開演15:00

劇研「空」は、吉川礼子、松本由香里が舞台に立ちます。松本、山本は実行委員です。洲浜は今回無役ですが、裏の裏役としてPRとチケット販売に協力します。チケットが欲しい人は、空のメンバーも販売しています。どうぞ声をかけてください。

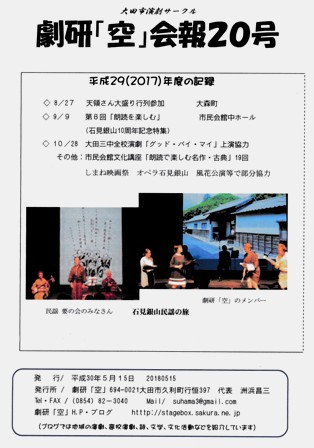

(ブログ 劇研空 お知らせ 活動報告 20190111すはま)