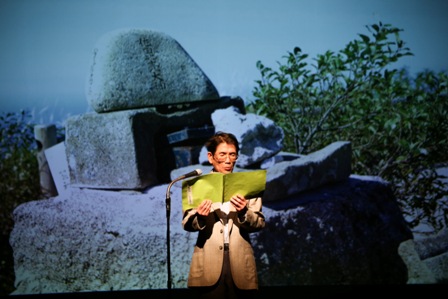

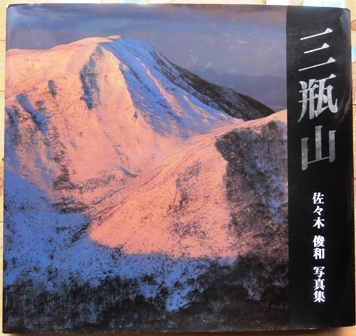

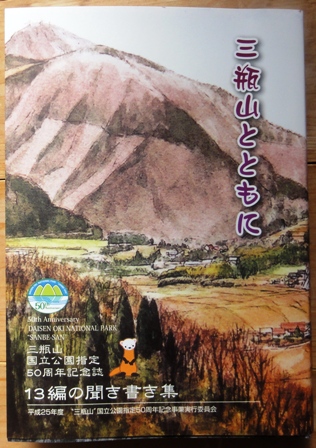

2014年1月、「三瓶山とともに」という本が刊行されました。三瓶山国立公園指定50周年記念実行委員会からNPO法人「緑と水の連絡会議」が委託を受けて発行したものです。和田孝夫さんの表紙も素敵で、思わず手にとってみたくなります。

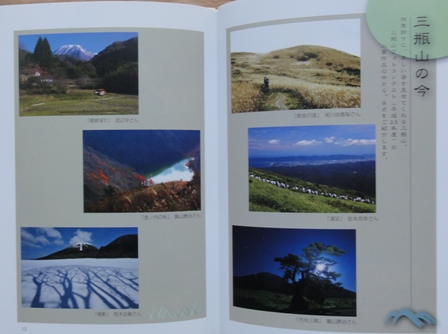

時代の変化は激しく70年、80年前のことでも、ある意味では別世界です。この本にもでてきますが、三瓶山はてっぺんまで草原だった、といっても実際に知っている人は少数です。あと20年たてば誰も知っている人はいなくなります。

時代の変化は激しく70年、80年前のことでも、ある意味では別世界です。この本にもでてきますが、三瓶山はてっぺんまで草原だった、といっても実際に知っている人は少数です。あと20年たてば誰も知っている人はいなくなります。

その時代その時代の記録を残していくことは貴重です。忘れられ、歪められた過去の中に真実があり、人間の知恵や創意工夫によって蘇らすことができるヒントがそこには常にあるからです。

松岡元気さんが書かれた「コラム」という蘭もあり、三瓶山の歴史や社会状況などを具体的に記録としてまとめておられるのも役に立ちます。

松岡元気さんが書かれた「コラム」という蘭もあり、三瓶山の歴史や社会状況などを具体的に記録としてまとめておられるのも役に立ちます。

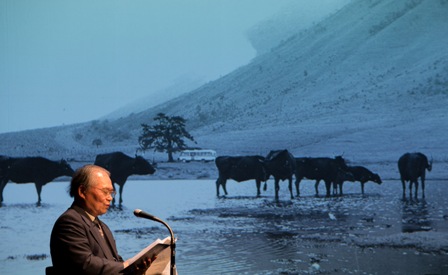

牛の放牧の年度ごとの統計などもあると最高ですが、それは求めすぎですね。聞き書きには聞き書きの長所があります。

ぼくは40年ぐらい前に行恒の自治会館で農事試験場の高橋博士の話を聞きました。「三瓶山と牛の放牧と土壌」の関係です。とても感銘を受け、詩にも書きました。そのときには放牧はされていませんでしたが、その後、今回の編集長でもある高橋泰子さんたちが意欲的に草原を取り戻す活動を開始されました。

NPO法人「緑と水の連絡会議」はとても貴重な活動をしておられるといつも思っています。行政が手を出せないところ、現場では手が届かないところ。接着剤と活性剤になってその盲点を何倍にも生かしておられます。

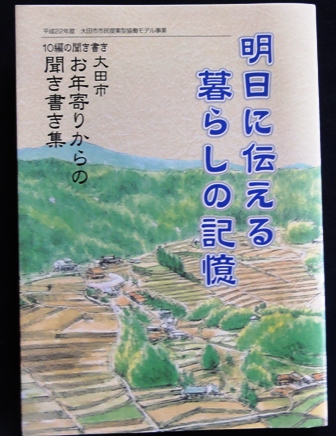

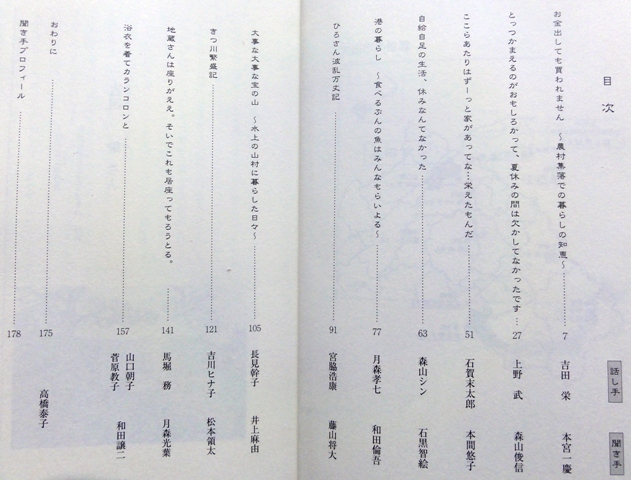

さて、この本以前に2冊の聞き書き集が出版されています。何か調べるときに役にたつと思いますので紹介しましょう。

この中には我が劇研空の領太君が聞き書きをしています。とても自然な大田弁にまとめています。大田弁の特徴を知るのにもとても役にたちます。今市内にある吉川食堂が明治20年以前頃には、城山から刺鹿へ抜ける街道の小高いところ(二割れ)にあった茶屋だったという。95歳の吉川ヒナ子さんの話しなどとても勉強になります。その道は昔の山陰道ですから、そこに茶屋があったのも頷けます。

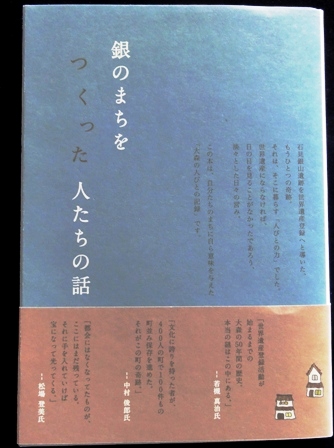

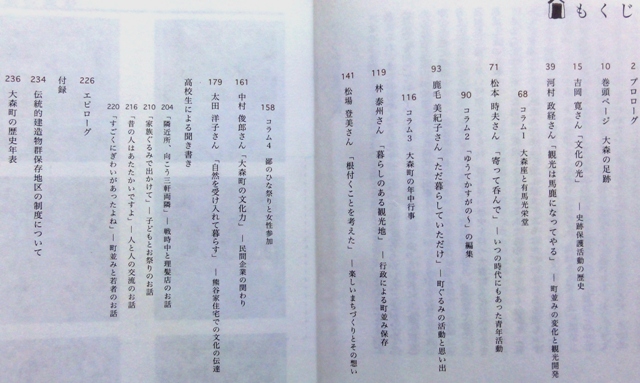

次は石見銀山についての聞き書きです。資料としても記録としてもとても充実しています。大森を愛し、大森のために尽力して来られた錚錚たる人たちの話しをまとめたものですから重みがあります。写真もたくさん載っています。

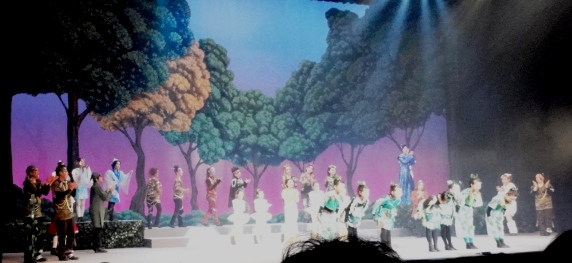

大森座の写真も出てきます。当時はどこの村でもちょっとした芝居小屋(劇場)があり、村芝居、巡業芝居、映画上映、地域の演劇上演などなど文化の中心でもありました。有馬光栄堂には当時上演した芝居の台本が保存されているとか。いつか見せていただきたいものです。

昭和60年に発行された「久利風土記」には、この大森座が昭和4年頃に久利町へ移転建築されて共栄座となり、昭和30年ころ三瓶グリーンランドへ売却されて移築されたと書かれています。久利の共栄座を知っている人がどのくらいいるでしょうか。グリーンランドには何回も行っていますが、元は大森座だったとは!この歴史をきちんと書こうと思っても書ける人はもういないでしょうね。しかし書き残す価値は十分あります。

先日の日経新聞(2/5)には、中村ブレイスの社長さんが、大正時代の建物を改修して、コンサート、神楽、写真展、絵画展などができるオペラハウスをつくりたい、という記事がでていました。社長さんはきっと大森座で芝居を見られた経験があるのでしょう。ドイツなどで町が果たしている役割をよく見てこられたからでもあるでしょう。

大森では、20~30代を中心に他地域からの移住者が現在70人にも達し、旧大森町のうち2割近くを占める、とその新聞にでています。老朽化し空き屋となった古民家など40軒強を買い取り改修してきた、とも書かれています。大森のために献身される中村さんに、いつも感動します。そういう人がいると過疎の町に住んでいても、夢が広がって

参考までにもう一冊の貴重な本を紹介しましょう。大田市出身の有名な人物を取り上げて読み物としても楽しめるように紹介しています。

https://stagebox.sakura.ne.jp/wp/apoetinohda/2012/02/20/活躍した郷土の人々『大田市人物伝』紹介/