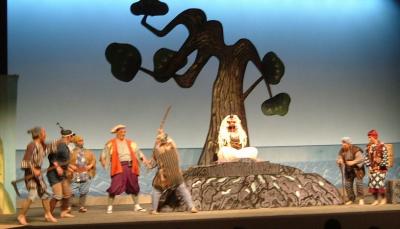

2006年7月24日サンレディー大田で詩の朗読と童話劇が上演されました。約300人が鑑賞しました。はぐるま座は山口市を拠点に活動し、創立54年の伝統を持つ劇団で、現在2班に分かれて全国公演中。島根では10箇所で公演し大変好評だったようです。親子券(3千円)もあったので、幼児や小学生も多かったのですが、詩の朗読にも静かに耳を傾けていました。

投稿者: suhama

1940年、島根県邑智郡邑南町下亀谷生まれ・現在、大田市久利町行恒397在住・早稲田大学教育学部英語英文科卒・邇摩高校、川本高校、大田高校で演劇部を担当、ほぼ毎年創作脚本を執筆。県大会20回、中国大会10回出場(創作脚本賞3度受賞)主な作品「廃校式まで」「それぞれの夏」「母のおくりもの」「星空の卒業式」「僕たちの戦争」「峠の食堂」「また夏がきて」「琴の鳴る浜」「石見銀山旅日記」「吉川経家最後の手紙」「父の宝もの」など。

著作:「洲浜昌三脚本集」(門土社)、「劇作百花」(2,3巻門土社) 詩集「キャンパスの木陰へ」「ひばりよ大地で休め」など。

「邇摩高校60年誌」「川本高校70年誌」「人物しまね文学館」など共著

所属・役職など:

「石見詩人」同人、「島根文藝」会員、大田市演劇サークル劇研「空」代表、島根県文芸協会理事、大田市体育・公園・文化事業団理事、

全国高校演劇協議会顧問、日本劇作家協会会員、季刊「高校演劇」同人、日本詩人クラブ会員、中四国詩人会理事、島根県詩人連合理事長、大田市文化協会理事

大田市静間で佐藤洋二郎氏の講演をきく

第2回「朗読を楽しむ」 気軽に参加してください

浜田市民劇団「酔族漢」公演「DNDで恋をして」を観る

大田名画シアター「3丁目の夕日」を見る

石見銀山に過去最高の観光客・春近し三瓶山

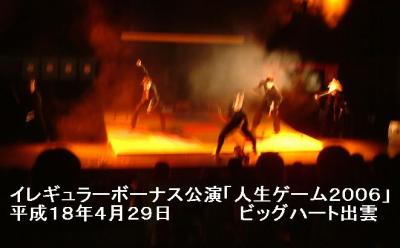

イレギュラーボーナス公演「人生ゲーム2006」

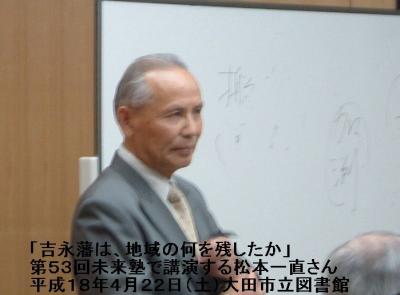

松本一直氏講演「吉永藩は地域の何を残したか」

第53回「未来塾」講演会へ行ってきました。松本さんは現在は出雲市知井宮にお住まいですが、大田市の出身で、写真家でもあり郷土史研究家でもあります。大田の吉永藩(1万石)は江戸の初期(寛永20年)に会津藩(40万石)から加藤明友が来てから始まったのです。39年間大田にいて滋賀県の水口藩(2万石)へ移っています。研究が不十分なことが多く、とても興味がある郷土の研究課題です。松本さんは加藤氏の徳川幕府の要人(保科正之など)や会津藩のこと、大田市の治水工事のこと、殖産振興策など加藤しが大田に残した実績を具体的に語られました。写真のプロだけにパソコンの映像を使って説得力のある話しでした。大森銀山の研究はかなり進んでいますが、江戸初期に同時に存在した吉永藩についてはほとんどわかっていません。しかし松本さんによれば、大森代官は200石で吉永藩は1万石。格が違うそうですし、吉永藩は多くの人材を会津から連れてきて地域に貢献するとともに、大森銀山にも援助しているそうです。