先日、山陰を訪ねたいと二人の女性が来られました。一人はシンガポールの大学で教えておられる女性、そしてその友人。出雲大社や須佐神社などをみて石見銀山へ案内。温泉津へ行く途中琴が浜へ寄ると、砂の上を歩いてとても喜んでおられました。

7月1日、海へ行きたいという声が上がり、子供,孫その親連中を引き連れて(ノーノー、連中に引き連れられて)琴が浜へ。いつ来ても晴れ晴れとする風景です。

一人の男性が、人が来る度に近寄って案内しておられました。あれが松浦さんかな、と何となく思っていました。帰り際に話していると、やっぱりカズトシさん!お互いにびっくりしたり感心したり。

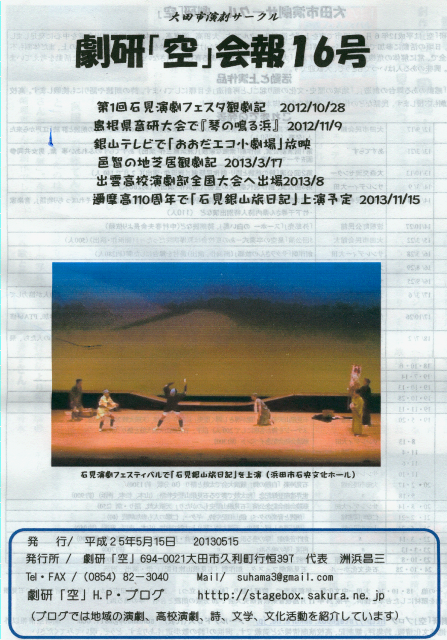

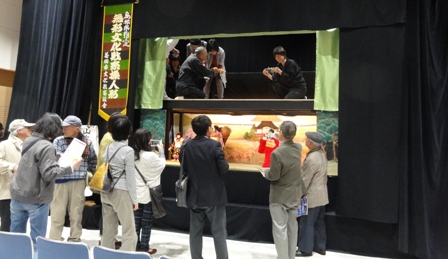

創作劇「琴の鳴る浜」を上演したとき、二度松江から見に来られて、ていねいな感想文をいただきました。馬路体育館で公演したときの感想文は会報に載せています。松浦さんには「馬路方言」の著書もあり、脚本を書く時にも参考にさせていただきました。

2,3年前、土、日には松江から帰り、ボランティアで案内している、と手紙に書いてありました。現在は馬路に移って案内し。手作りの冊子を渡しておられるのだそうです。

琴が浜に来られたお客さんの多くが、「いくら砂を蹴っても鳴らない」と言って不満そうに帰っていくのが残念で,悔しくて、案内を始めたのだそうです。陽が照りつける砂浜で長時間の案内は大変です。でも、こんな人がおられるんですね。有り難いことです。来られた人たちは熱心に説明を聞いておられました。

だんだん砂の汚染が進んで、陸に近い浜の砂は鳴らないそうです。来た人はそこの砂を蹴って、鳴らない!と不満を言い、失望するようです。

琴が浜の西端の鞆が浦の近くにある「鞆の銀蔵」で食事をしました。お客さんも9人ばかりあり、その上に一度に10人も入ったので、食事の準備が間に合わないとのこと。念願のボベ飯と味噌汁だけにしました。とてもとても美味しかった!大好評でした。

琴が浜の西端の鞆が浦の近くにある「鞆の銀蔵」で食事をしました。お客さんも9人ばかりあり、その上に一度に10人も入ったので、食事の準備が間に合わないとのこと。念願のボベ飯と味噌汁だけにしました。とてもとても美味しかった!大好評でした。

帰り際に「とても美味しかったです」とお礼を言いに行くと、台所から、「久しぶりです、あの時はお世話になりました」との言葉!

なんとなんと「琴の鳴る浜」の舞台へ出て、盆踊りを踊っていただいた方でした。今度行くときには予約していきます。大海原を眺めながら、コーヒーもいいですね。