福波小学校が平成22年秋の発表会で創作音楽劇「経家 最後の手紙ー不言城の子供たちへ-」を発表し地域の人達に感動を与えたことは紹介しましたが、その後のことを紹介します。

2月13日には温泉津公民館祭りで上演し、3月6日には鳥取の中ノ郷小学校、3月20日には福波小学校の閉校記念行事で上演する予定です。関心がある人はどうぞお越し下さい。

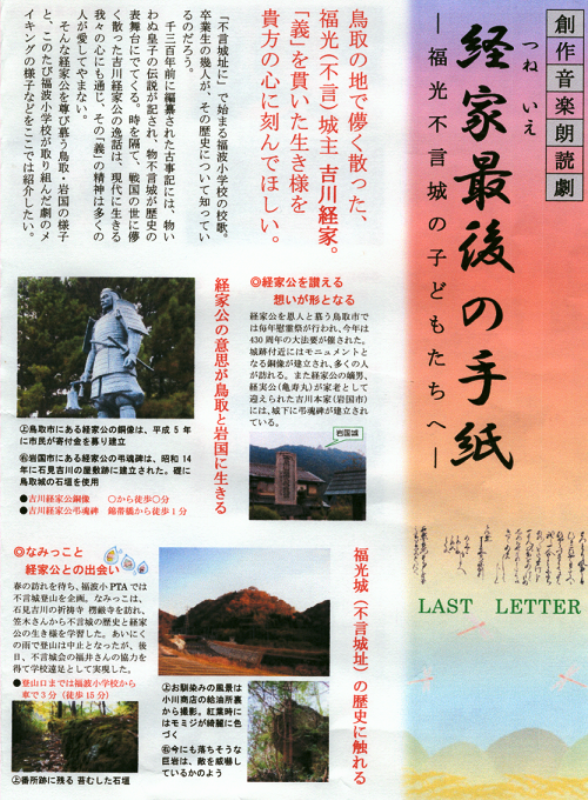

次の小新聞は福波小学校が発表した後である保護者が作成されたものです。簡潔によくまとめられていますので紹介します。

こういう小新聞を作ってくださる保護者がおられるとは最高です。普通はやりっ放しで終わるものです。このような新聞があれば記録として残り、それを見た人がまた刺激を受けて何かやろうとするでしょう。

次の文章は「石見詩人」126号へ書いた随筆です。多少手を加えていますが、掲載してみます。石見詩人を読む人は残念ながら県内で40人くらいしかいませんが、全国の詩誌や詩の雑誌、詩人、県内の図書館、主要新聞社などに送っています。(同人になりませんか)少し長くなりますが、適当に適当な写真を入れたりして掲載します。

「吉川広家の手紙、福光不言城の子供たちへの手紙は大田市の宝です」という鳥取の詩人の言葉が最後に出てきますが、それはぜひ記憶しておいてほしいものです。見える目を持っている人には見えないものが見えるのです。下の写真は経家と福光小次郎の墓がある墓地。大木はタブの木とか。地元の人たちが大切に守っておられます。この日は経家の430回忌記念法要の日でしたので、地元の人たちがテントを張り飲み物や食事などの接待をしておられました。左側の山は鳥取城がある山の裏側です。

吉川経家と石見福光不言城の音楽劇 (「石見詩人」への随筆より)

物不言城(ものいわずじよう)(今は不言城(ふげんじよう)という奇妙な言葉に本で出会ったのはずいぶん前のことだが、いつも気になっていた。何か面白い歴史があるにちがいないと思った。あるとき、古事記の神話に由来がある と石村勝郎さんが書いているのを読んで、ますます興味をそそられた。

信長の命を受けて、秀吉が西日本へ攻めて来たとき、鳥取城を「喝え殺し作戦」で落としたことは知っていた。そのときの城主(城番)が吉川経家だと知ったのは後のことだった。経家が福光不言城の城主だったことも、その後になって知った。

7年前のある日、鳥取市歴史博物館が「天正九年鳥取城をめぐる戦い」という本を発行した記事を新聞で目にした。何かの役に立つだろうと考えて、その資料集を注文した。経家の手紙や遺書なども載っている貴重な本だった。

昨年の五月、福波小学校のある保護者がぼくに会いたいというので、劇研「空」の会合へきてもらった。山本さんという若い夫妻が部屋に入ってこられた。「さとみさんじゃない!」奥さんは高校の時の演劇部員。昭和61年に書いた脚本「母のおくりもの」を倉敷市民会館で上演した時の主役である。

「福波小学校が来春閉校になり、その記念に不言城の劇を全校で上演したいので、脚本を書いてほしい。」という依頼だった。地元に吉川経家の城跡があるのにほとんどの人が知らない。郷土のことを少しでも知ってもらいたい。教育的な効果も考え劇にして発表したいという。

ぼくは不思議な感覚に襲われた。この日のために資料を集めさせられていたのではないか、という気がしたからだ。

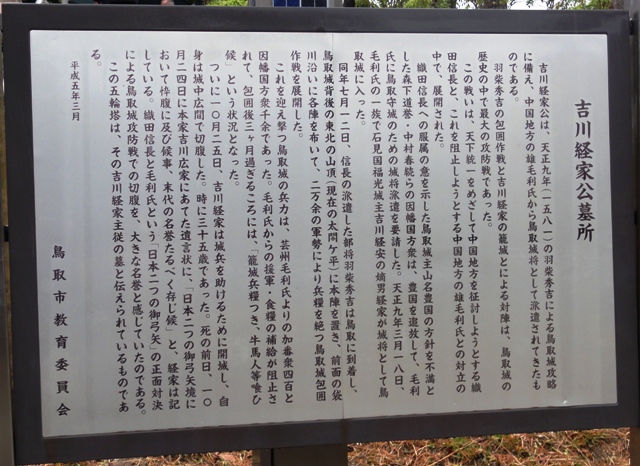

(経家の墓地にある案内版です。このあたりは以前は田んぼでしたが、いまは住宅が建っています)

(経家の墓地にある案内版です。このあたりは以前は田んぼでしたが、いまは住宅が建っています)

更に資料を集め、実地見学もして、「経家最後の手紙ー不言城の子どもたちへー」という三十ページ近い脚本を書いた。1年生を含め全校25人が楽しく参加できるように劇と群読と合唱から成る創作音楽朗読劇である。歌詞は二つ作り、作曲は仁摩の菅森容子さんと大田の長坂行博さんに頼んだ。

経家は切腹の前日に七通の遺書を書いている。切腹直前には福光不言城にいる4人の子供たちへ書いている。子供が読めるようにひらがな書きである。鳥取城内には逃げ込んだ農民を含め四千人がいた。城山の周囲は三万の兵で取り囲まれ、城内ではあらゆる物を食べ尽くし、人肉も食べたと「信長公記」にある。経家は自分に責任があると切腹を秀吉に申し出て開城を求めた。

9月23日に中四国詩人会大会が鳥取市で開かれ、いい機会だったので資料に出てくる地名や地理を確認した。風景が浮かばないとセリフも深まらない。井上嘉明さん、手皮小四郎さんなど現地の詩人にも詳しい話を聞くことができてうれしかった。9月23日に鳥取から不言城見学へ30人の人が来られた。24日の夜には温泉津で懇親会がありぼくも出席した。10月4日には大田からも30人近くの人が経家の430回忌記念法要が鳥取市の真教寺で行われ、参加した。

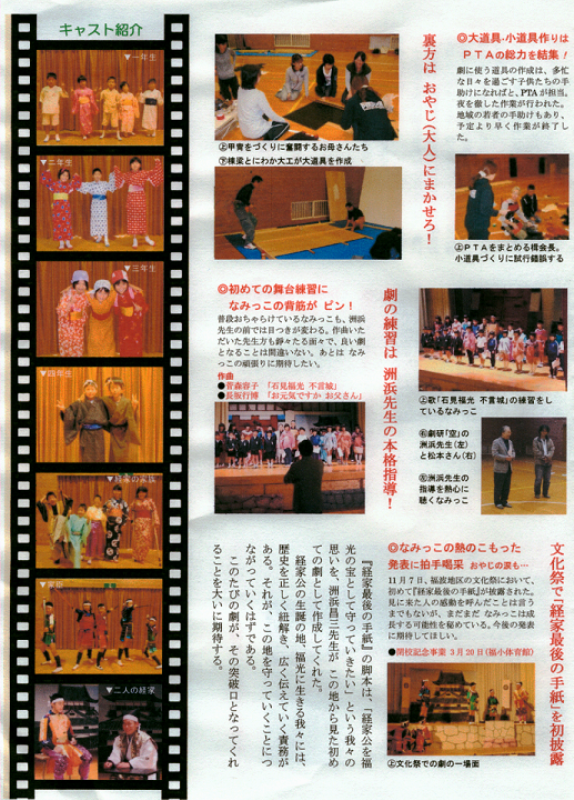

大人が演じてもいいほどかなり高度な脚本だったが子供たちは先生や保護者の支援や指導を受け、セリフを短期間で覚え、立派に演じ、二百人の地域の人や保護者に大きな感動を与えた。小学生だから、という既成概念を持たなければ、子供たちは無限の力を発揮する。2月13日には温泉津公民館祭りで上演し、3月6日には鳥取の中ノ郷小学校で上演、3月20日には福波小学校の閉校記念行事でも上演するという。

鳥取や岩国では吉川経家を知らない者はほとんどいない。経家は鳥取の恩人だと鳥取の人は言う。しかし大田では知る者はわずかである。脚本をお送りした鳥取の詩人、手皮小四郎さんは手紙の中で次のようなことを書いておられた。

「脚本はすはまさんの誠実さが溢れたお仕事と拝察いました。(略)いつの間にか吉川経家は岩国中心になっているように映り、妙な感じでいました。その意味でもこのシナリオは意義深いものがあります。(略)学生時代経家の墓は田んぼの中にぽつんとありました。樹と墓は昔のままです。二基あり、一つは福光のものと記憶しています。(略)今後とも御地で経家を発信され広めてください。吉川広家の手紙、とりわけ子供たちへの手紙は御地の宝だと思います。」

不言城は家康が関ヶ原で勝ち天下を取ると廃城にした。人の手が加わっていないので発掘すれば貴重な山城として保存価値があるにちがいない。吉川関係の一族は全国に住んでいるので不言城へ来てみたいという人も多いにちがいない。今回は小学生用の脚本として書いたが、大人用に書いて上演したらさらに迫力がある。何よりも経家の心情は現代にも十分通じる普遍性を持っていることが強い。

経家や不言城のことは思わぬ形で発展して行きそうな予感がする。 (以上です)

温泉津公民館では昨年5月から今年の1月まで、温泉津いろは楽校公開講座「不言城と吉川氏に関わる歴史浪漫」を月1回の割合で開催してこられました。講師は石見銀山世界遺産センターの目次健一先生で、実地見学なども数回ありました。館長の今田善行先生をはじめ元大田高校教師の明楽文教先生など錚錚たる歴史の研究者がおられ、質問でも相当深いものが飛び出してきました。ぼくは3回しか参加できませんでしたが、それでも貴重な話を聞き資料をいただきました。

(鳥取城址から鳥取市内を眺める。画面の右側を遠望すれば日本海が見える)

この経家の講座と福波小学校の劇は元々関係ありませんが、まるで関係しているような結果になったのも不思議なことです。2月13日(日)の公民館祭りでは、9時30分から鳥取や岩国の専門家の話があり、10時30分から福波小学校の劇が上演されます。10日の14時から準備やリハがありますので手伝いに行こうと思いますが、このような形で公民館で一般の人たちを対象にして発表することになったのも不思議な気がします。

この脚本が欲しい人があればお送りします。 自家印刷自家製本ですが読んでいただけるとうれしくおもいます。経家のPRになりますので。キボウサットウ!ということになれば製本だけでもたのまねばなりませんがありえないもうそうをいだくとしではありません。ちいさないんさつかいしゃをおこしたいのがむかしからのゆめですがもうあきらめています。