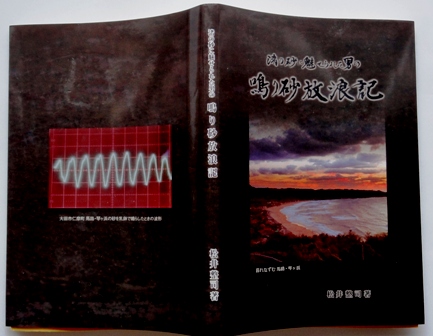

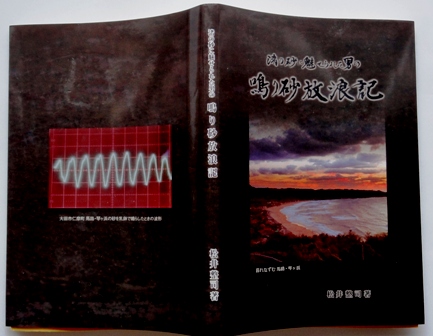

大田市在住の松井誠司先生が「鳴り砂放浪記ー鳴り砂に魅せられた男ー」を平成23年1月1日付けで刊行されました。小説ではありませんが小説風な仕立てになっていて、筋を追いながら楽しく読んでいけるように書かれています。

「何故琴が浜の砂は鳴るのか」を追求して実験をつづけ、「摩擦説」ではなく「衝突説」を実証していく何十年もの過程が書かれています。その追求の過程には主人公「悠」(はるか)の結婚や転勤など私的なエピソードが豊富に描かれていますので、まるで小説を読んでいる様な気がしてきます。

所々に挿入される箇条書きの研究成果や課題などはとてもうまくまとめられていて、全くの素人が読んでも、解明されていく段階が手に取るようにわかります。構成や書き方がとてもうまく工夫されていて感心しました。中学生や高校生が読んでも面白いだけではなく、鳴り砂の科学的な解明の過程を自然に理解していくことができるように書かれています。

主人公は松井先生ではなく「悠」で、松井先生の後輩です。専門は物理。ぼくには誰かほぼ見当がつきます。川本高校で一緒に勤務していたこともありますし、悠先生の長男は大田高校の理数科で教えていました。名門の難関大学、東北大学へ合格し大学院を出ました。この本によると博士号を取得したとあります。

悠は昭和44年に江津工業から大田高校へ転勤になり、ここで素晴らしい先生との出会いが生まれます。松岡先生と高原先生です。松岡先生は松井先生だと見当がつきます。地理の専門だからです。高原先生はぼくにはわかりません。

この三人はとても素晴らしい結びつきです。二人の先生のお陰で悠は何十年も研究を続けることができたのです。この本では三人の会話がたくさん出てきますが、まるで当時の会話を記録していたかのように著者の松井先生はリアルに書いておられます。しかも会話は石見弁ですから実在感があります。回想のはずなのに回想ではなく、現在進行形で目に見えるように描写しておられるのも松先生の文学的センスの反映でしょう。地理の研究者という固い顔は文章から覗いてきません。小説かエッセイ風です。

琴が浜の海へ船を出してもらって湾低調査をしたり、飛行機をチャーターして島根半島や石東海岸を撮影したり、全国の鳴り砂を調べに行ったり、とても貴重な記録もあります。

研究成果をまとめた論文は平成22年11月に完成し、すぐに学会へ提出されたそうです。この本によれば「悠は採択の通知を首を長くして待っているっところである、と書かれています。結果が楽しみですね。

本の最後に次のように書かれています。(152ページ) 「《衝突説》の立証はこの研究領域で初めてのことと思われ、悠の業績中、もっとも偉大な発見と言えよう。今後《衝突説》をめぐって、真摯な議論が交わされ、この学問分野が、また馬路琴が浜の名声が、さらに高まることを期待するものである。」

目下劇研空では創作音楽劇「琴の鳴る浜」の再演のために奮闘中です。それは舞台芸術上のアプローチですが、この本は学問的な面からの「琴が浜」へのアプローチです。同時に立ち上がり進行中いうのは実に不思議な縁ですね。仁摩や馬路や大田市の関係者はいい機会を生かしてほしいですね。こんなことは滅多にあるものじゃありません。

(琴姫さんの陰の力です。劇の中でお琴さんはこう言っています。「たとえこの身は海に果てても、必ずみなさまのご恩に報います」)

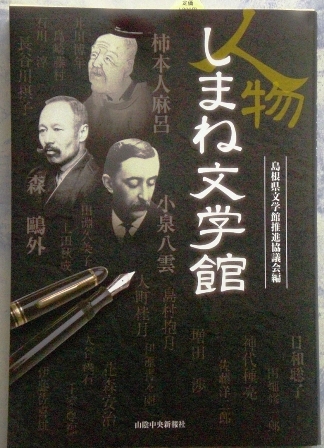

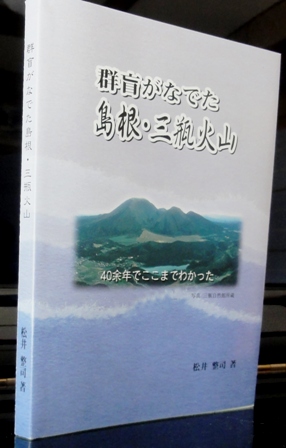

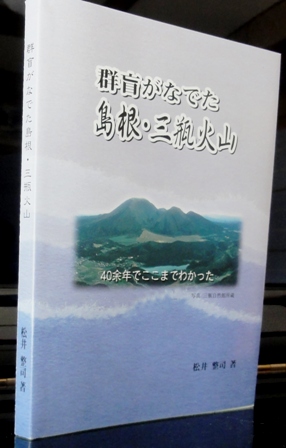

松井先生には「島根・三瓶火山」という労作もあります。表紙を写真で紹介しましょう。

この本は平成20年8月に発行されました。とても読みやすく、しかも三瓶山の歴史的な成り立ちが学問的にわかりやすく書かれています。定価は2625円。昭和堂書店の若大将によると最近になっても時々遠い県外の人から問い合わせや注文があるそうです。研究者にとってはとても参考になる著書です。

「鳴り砂放浪記」は今なら大田市大田町の昭和堂書店に置いてあります。2000円です。 次のように取り扱所が書いてあります。 (有)松井薬品 松井純子 694-0064 島根県大田市大田町大田ロ932-1 Tell 0854-82-4313

自費出版ですから発行部数は多くないでしょうし、関係者への寄贈が多いのではないかと思いますが、いい本ですし役に立つ本ですから少しでも多くの人が読んでくださるとうれしいですね。

(この劇研空のブログは地域の文化的な素晴らしいものを紹介することも一つの役目にしていますので紹介しました)