山陰中央新報が2010年10月1日から毎週金曜日に文化欄で続「人物しまね文学館」を連載しています。前期は終わり本になって出版されています。「続」で、詩人高田正七さんを担当することになり、2ヶ月近くかけて高田さんのあらゆる著作を捜し、読んで年表を作成、151号まで出ている個人詩誌『二十五年』(約半数は所有、石見詩人の高田さんからも借用、欠番は県立図書館で閲覧)を読んで重要なことは書き抜いてノートを作り、やっと5月末に脱稿しました。

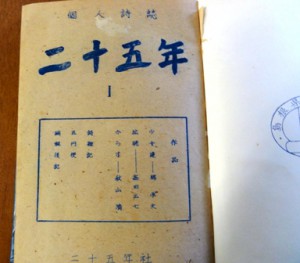

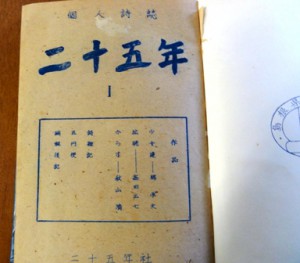

(『二十五年』の第一号、貴重な詩誌です。近所の小学校の美術の先生だった周藤吉宏氏がガリ版で切って印刷。小さな字でもとてもきれいに書いてあります。しかし昭和40年代の印刷物は号によってはめくると紙が砕けそうになります。それだけに貴重です)

(『二十五年』の第一号、貴重な詩誌です。近所の小学校の美術の先生だった周藤吉宏氏がガリ版で切って印刷。小さな字でもとてもきれいに書いてあります。しかし昭和40年代の印刷物は号によってはめくると紙が砕けそうになります。それだけに貴重です)

斐川のスダさんと一緒に故高田正七さんの家を訪ね長女の早苗さんから貴重な話しも聞くことができました。斐川の図書館に問い合わせても高田さんの詩集や寄贈書はないとのこと。島根の有名な詩人であり、詩集や残された蔵書は貴重な文化財産ですが、高田さんを詩以外の分野では知る人はほとんどなく、蔵書も行方不明です。とても残念なことです。そういうこともあり、ここで紹介します。ほとんどの人には関係ない記事ですが、正七さんのことを調べたいという人もきっとあるでしょう。そういう人の参考になれば幸いです。新聞には字数の制限があり細かいことはほとんど書けませんので、そのうち「島根年刊詩集」か「石見詩人」にでも書いて記録として残しておきたいと思います。次の文章は新聞掲載原稿前のもので、少し詳しく書いた部分も残っています。

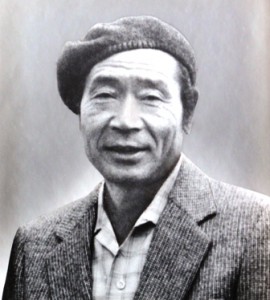

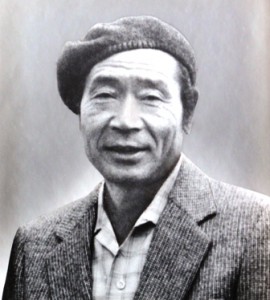

高田正七 夢追い続けた農民詩人 洲 浜 昌 三

高田正七は築地松に囲まれた斐川の農家に生まれ、生涯、詩に夢を追い求め続けた農民詩人である。

50歳までは島根の詩活動にはほとんど関わらず、中央の高名な詩人が主宰する詩誌へ投稿して詩を書く「一匹狼」であった。

晩年には県内の活動も重視し詩人連合の理事も務めた。修行僧のように一日一作を課して詩を書き、個人詩誌『二十五年』を毎月発行、詩集を3冊、『島根年刊詩集』を7集まで発行したり、高田敏子、郷原宏、荒川洋治など有名詩人を呼んで「島根の詩祭」を敢行するなど詩の普及と向上にも意志的に貢献した。同時に、その裏では多大な出費や借財という犠牲や詩人、詩人団体との軋轢などもあり心労も大きかった。

長身で蓬髪、剣道5段。肝っ玉が太く行動力に富む豪毅な性格であったが、同時に人一倍繊細で気弱な一面も同居していた。詩人で評論家の松永伍一は、高田の生き様を「詩の鬼」という言葉を使い、「一念貫徹の姿勢は今の若い人には時代錯誤だと受けとられがちだが、日本を見まわしてもこういう愚直な詩人の姿は見出せない」と評した。

1913年(大正2)高田正七は現在の斐川町美南で父・忠四郎、母センの長男として生まれた。父は幼い正七を背負って村々の神社で朝まで舞われる秋祭りの出雲神舞にいつも連れて行った。そういう刺激が音楽や絵、芸能を好み立川文庫をあさる少年に育てた、と高田は書いている。読書好きで早熟な文学少年であった。当時人気があった『幼年倶楽部』や『少年倶楽部』『日本少年』などで佐藤紅禄や吉川英治など著名な作家の小説や、大人向けの小説なども読みふけった。小学校4年のとき野口雨情に刺激されて詩を書き先生からほめられた。鴎外や漱石、蘆花、啄木、芥川、トルストイ等の文学作品も意欲的に読んだ。軍国主義の風潮が強まっていく中で、高田は学校で疎外感を味わっていたが、詩への期待や希望は失わなかった。

大正の終わり頃から昭和の初期にかけて白秋、八十、雨情などを中心に新民謡という創作民謡が盛んだった。高田もこの影響を受けて新民謡を書いた。 イタリアのヴァイオリン名器・ストラデバリゥスを購入するほど音楽好きだった高田は昭和6年、兵庫の同人誌『詩と音楽』に加入したり、大関五郎の『新日本民謡』や西条八十の『蝋人形』、前田鐵之助の『詩洋』へ高田秀子などのペンネームで詩を投稿した。島根では宮田隆、吉儀幸吉、甲山まさる、岡より子も詩の投稿者であった。

(正七さんは音楽や劇などがとても好きで、長女の早苗さんは度々松江の公会堂へ連れて行ってもらったという。カルメンなどのオペラは今でも覚えているという。また近くの斐川西小学校で劇や音楽会などを開き、連れて行ってもらったという。高校の時にはヴァイオリンも習っていて島根大学の音楽の先生に指導してもらったら、「あなたはあまり上手じゃないけどこのヴィオリンはとても立派なものですね」と言われたという。中にはイタリア語でちゃんとストラデヴァリウスと書いてある)

(正七さんは音楽や劇などがとても好きで、長女の早苗さんは度々松江の公会堂へ連れて行ってもらったという。カルメンなどのオペラは今でも覚えているという。また近くの斐川西小学校で劇や音楽会などを開き、連れて行ってもらったという。高校の時にはヴァイオリンも習っていて島根大学の音楽の先生に指導してもらったら、「あなたはあまり上手じゃないけどこのヴィオリンはとても立派なものですね」と言われたという。中にはイタリア語でちゃんとストラデヴァリウスと書いてある)

旧制中学を経て農学校を18歳で卒業すると「文学で食ってやろう」と考え大阪へ飛び出した。大阪には叔母がいた「人は『わがまま者』と言ったが、その頃誰にも依存する精神を持たなかった。」(『二十五年』7号)。「勝先生に歌謡指導を受けていておほめにあずかり自信満々、中央に希望をつないでいた」(99号)。

1936年に大阪の女学校を卒業したばかりの意中の女性と結婚した。「泥ひとつ付けたことのない人がその後泥まみれになって苦労した」と母のことを長女の早苗さんは語っている。秋山清を知って現実に立脚した農民詩を書き始めたのもこの頃であった。

日本が戦争に突入すると、島根にも翼賛詩人会が結成され、松江放送局では詩の朗読を流し高田も参加した。朗読に参加した石村勝郎は次のように書き残している。「ひげを立てた和服姿の詩人が来た。高田という人で婦人名で詩を書いている奇人だった。」高田は戦争の詩を朗読する気にならず、無関係な百姓の詩を朗読した。

昭和18年9月、高田にも招集令状が来た。勝承夫に遺言状に近い手紙を送り、満州の興安北省のハイラルへ行った。砂漠に近い極寒の地であった。父と妻あてに詩を書いたハガキを出した。22年5月に復員してそのハガキを手に取ると、ほとんどの字が墨汁で消されていた。防諜暗号だと思われたのであった。

敗戦を迎えて、「精神は颱風の目のように悶えつづけ」「残ったのは不信と孤独と哲学だった」(19号)いっきに空白を埋めるかのように詩の本を探して読んだ。翌年に詩誌『文学集団』が発行された。選者者は憧れの村野四郎。渇を求めるように詩を書いて送り、毎回入選した。 ペンネームは高田無。精神が無だったからつけた。『若草』や『詩洋』、秋山清の『コスモス』にも詩を書いた。昭和27年には村野四郎の推薦で北川冬彦の『時間』の同人になった。東京の村野や北川の家を訪問したのもこの頃である。米や干し柿を持参したのも百姓として精一杯の礼節だったにちがいない。

満51歳の誕生日を期して個人詩発行を決意した。余命を25年と想定し『二十五年』と命名。美術教師・周藤吉宏がガリ版で切りわら半紙で約百部印刷した。月刊を厳守、151号まで発行した。創刊号には秋山と勝の詩を載せた。高田は「拡暁」という詩を載せた。

「濃い霧が地上からうすらぐ/そよとも動かない水面/かわいい苗が葉の先を出し//苗代で/あえいでひしめきあったくつろぎを/一本立ちした生命に/小さな自信をみなぎらせている//苗を目の前でかぞえ/寝ころびを直してやる/水を引いて飲ましてやると/もう新緑でうずまった森の中で/かっこうの声を聞く//晴切った高い天/すっかり生きかえった今日の朝/冷え切った腹の底へ/竹藪の筍の味噌汁を流しこもう」

(家の前から甘南備山方面を望む。左側の建物がもと牛小屋で、書斎に改造した4畳半くだいの部屋(窓があるところ)。今は農機具置き場になっている。当時は家の回りは築地松で囲まれていた。また鉄道線路との間に建物はなかったという)

牛小屋を改造し、図書館のように本が積まれた板敷きの部屋で毎晩詩を書いた。

豪華な詩集『風土記』上、中、下巻を立て続けに出版した。表紙は民芸紙に手織り木綿張り、中身は手すき和紙、A5変形縦長版という類を見ない凝った詩集であった。

高田の詩は叙情や主観、観念を排除し言葉を即物的に置いていく独特のスタイルである。作者の主張や思想は排されているから詩を読む面白さには欠けるが、冷静に読めば言葉と言葉のすき間からにじみ出てくる風土の滋味や気配が立ち上がってくる。

黒田三郎は、「決して安易に自分の感情を表に出そうとしない」「謙虚に風土自身、生活自身をして語らせている」と新聞で評した。 山本太郎は、「見え隠れする地霊の気配、アニミズム~情念が観念語をまじえずに思惟を宿すというデリケートな詩精神が独立した個性にまで育とうとしている」と序に書いた。

上巻は農民文学賞次点、中巻も候補になったが、力を持ちながら詩の世界で光りを浴びることなく、1977年(昭52)11月23日、斐川の病院で他界した。64歳だった。予定した75歳と夢はまだ先にあったが、幼い時に抱いた夢を追い、独立した個性を我がままに貫き通した生涯だった。

10月に病床を見舞った帆村荘児は、高田が「念願の詩誌発行」について目を輝かして語ったという。同年配の県内の詩人たちと「水の詩人の会」を準備中であった。

※水の詩人の会についてはほとんど知られていない。高田正七さんは、帆村、宍道、杉谷、甲山、田原氏などと新しい同人誌を作るために会合を開いていた。それは新しい夢だった。

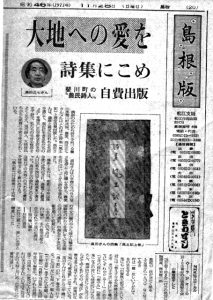

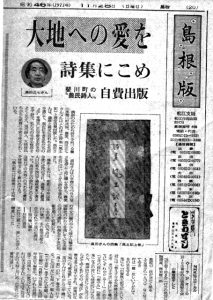

次の新聞は当時きり抜いて保存しておいたものです。膨大な書物があったのですが、それを奥様が寄贈されたときの報道です。それが今はどこにも見あたらないとはどういうことなのでしょう。どこからかでてくることを祈りましょう。

次ぎに新聞へ載ったものを紹介しておきます。読みたい人は山陰中央新報の2011、6,10の文化欄でどうぞ。ここでは字は小さくて読めません。

次ぎに新聞へ載ったものを紹介しておきます。読みたい人は山陰中央新報の2011、6,10の文化欄でどうぞ。ここでは字は小さくて読めません。

続「人物しまね文学館」は11月ころまでつづきます。ぼくが担当する人は次の通りです。終わるまでにあと30人くらい島根に関わる文人が登場します。読みたい人はどうぞ山陰中央新報を買ってよんでください。(引用したので気が引けてPR?)

邑南町田所出身の小説家・小笠原白也。近日中に掲載されるはずです。益田の詩人田原敏郎(原 敏)さん、邑智郡川本の生まれで3歳の時に長崎へお母さんと移住、詩人として活躍され44回H氏賞を受賞された高塚かず子さん。一度お会いしました。思わぬことをたくさん聞くことができました。津和野に在住の詩人中村満子さん。たくさんのすばらしい詩集があります。昨年土井晩翠賞を「十三番目の男」で受賞した浜田の詩人閤田真太郎さん。

高塚かず子さんや中村満子さんについてはまだまだ知らなければいけないことがたくさんあります。参考になることがあれば教えてください。

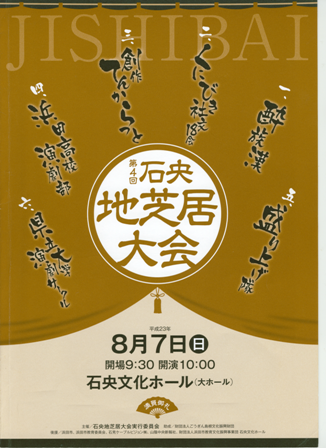

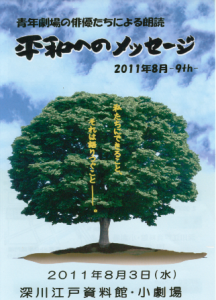

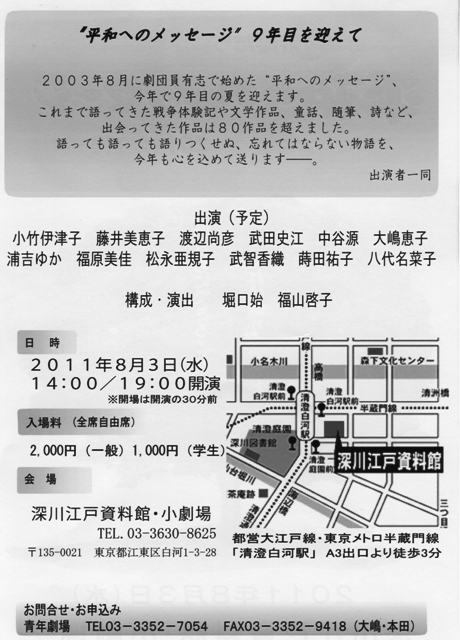

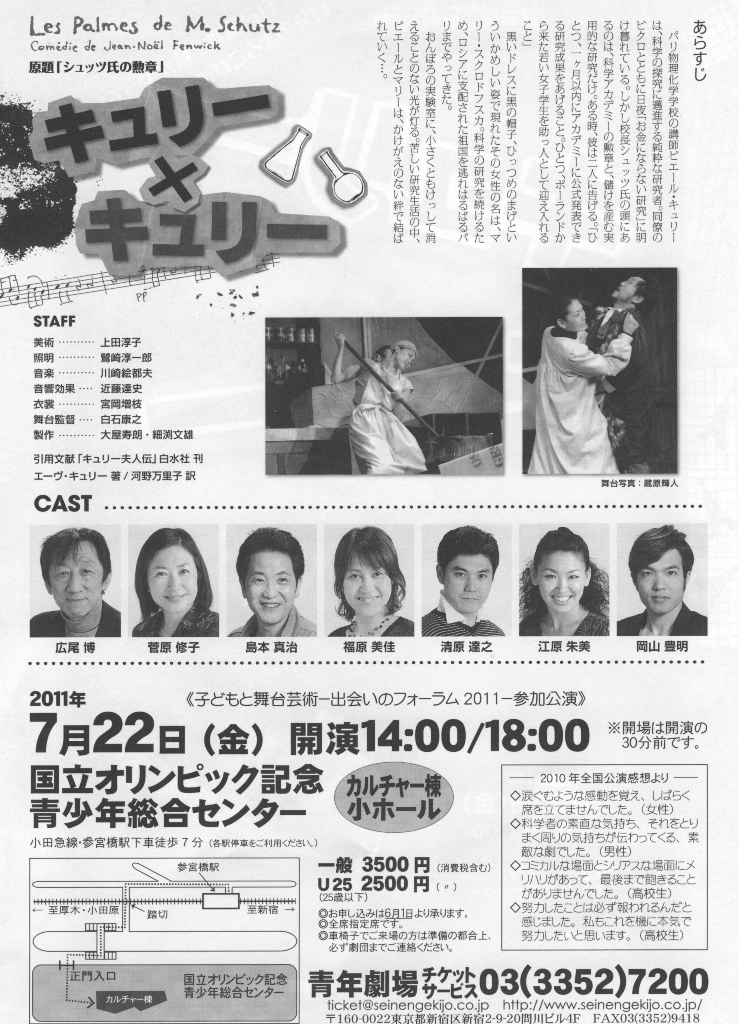

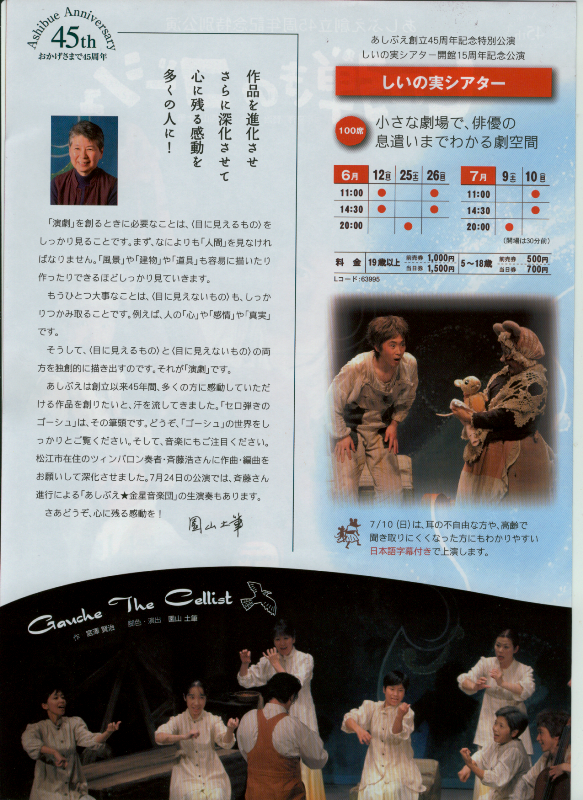

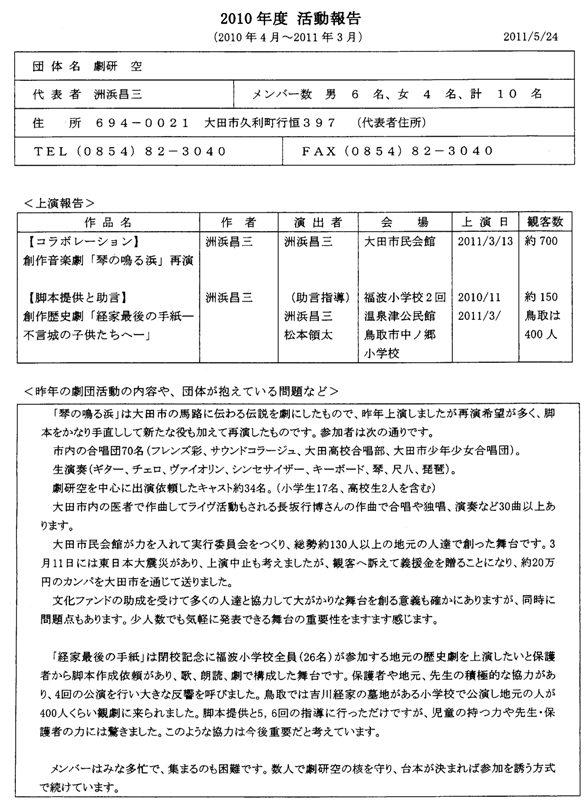

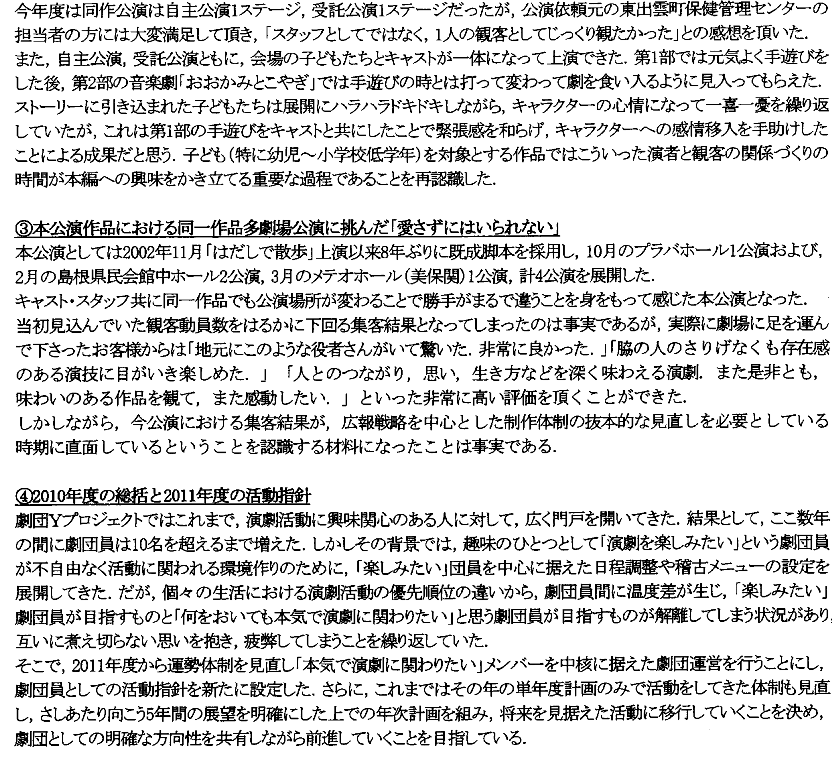

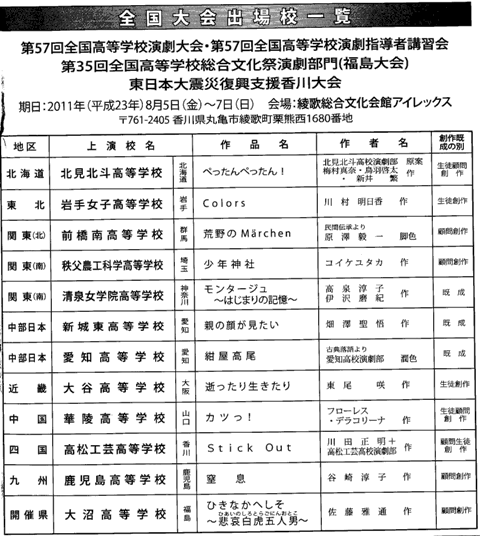

全国高校演劇協議会(事務局長 大阪府立北摂つばさ高校 吉田美彦先生)で発行している「演劇創造」121号から大会出場校を紹介させていただきました。

全国高校演劇協議会(事務局長 大阪府立北摂つばさ高校 吉田美彦先生)で発行している「演劇創造」121号から大会出場校を紹介させていただきました。