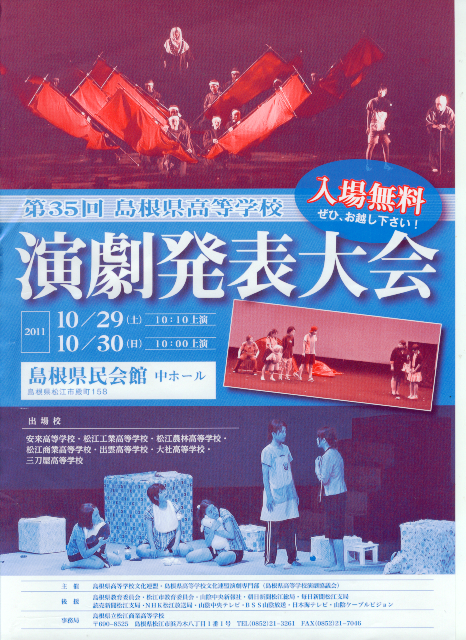

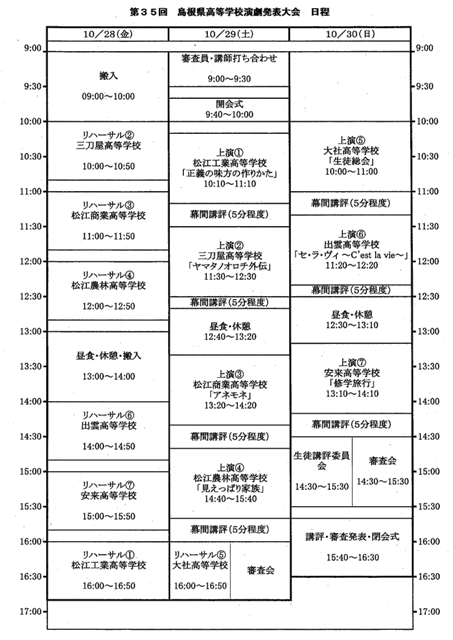

2011年10月29,30日の2日間、島根県民会館中ホールで第35回島根県高等学校演劇発表大会が開かれました。島根県代表校は三刀屋高校、安来高校に決まり、11月25~27日に尾道市のしまなみ交流館で開かれる49回中国地区高校演劇大会に出場します。舞台風景と7校の劇を簡単に紹介します。

松江工業高校『正義の味方の作り方』 八城 悠・作 舞台装置のバランスもよくできていて、男子中心の元気のある劇でした。シャワーのように言葉をしゃべるのですが、発声もよくて言葉もよく分かりました。藤原ケンヤ君は4役以上の大活躍で動作の切れも良く大奮闘でした。映像を使って舞台での表現を拡げる工夫などもよかった。問題は前半でストリーの展開が平板で発展して行かないことや、おもしろいけど底が浅くて物足りないということです。ネット脚本特有の長所と端所とでもいうのでしょうか。10人の部員が精一杯演じていたのは好感が持てました。

松江工業高校『正義の味方の作り方』 八城 悠・作 舞台装置のバランスもよくできていて、男子中心の元気のある劇でした。シャワーのように言葉をしゃべるのですが、発声もよくて言葉もよく分かりました。藤原ケンヤ君は4役以上の大活躍で動作の切れも良く大奮闘でした。映像を使って舞台での表現を拡げる工夫などもよかった。問題は前半でストリーの展開が平板で発展して行かないことや、おもしろいけど底が浅くて物足りないということです。ネット脚本特有の長所と端所とでもいうのでしょうか。10人の部員が精一杯演じていたのは好感が持てました。

三刀屋高校『ヤマタノオロチ外伝』亀尾佳宏・作 幕開きから観客を引きつけて離さない舞台作りのうまさには感心しました。じつに美事でした。照明、音響、装置、暗転処理、群衆の扱いなど感心しました。そういう点では群を抜いているといえるでしょう。神話に独特の解釈を加えて創作したものですが、オト、オロ、ヤマタをどういう人物として描くか。神話というよく知られた話しだけに、物語りとしての説得力とともに、如何に生きた人物を舞台で創造するか。注文したいところもありますが、作者はいろいろ考えってさらに深みのあるストリーや人物を創り出してくれることでしょう。高校演劇でありながら狭い世界にとどまるのではなく、地域の人達も興味を持ち、普遍的な広がりを持っている劇に仕上がっていることはすばらしいことだと思いました。

三刀屋高校『ヤマタノオロチ外伝』亀尾佳宏・作 幕開きから観客を引きつけて離さない舞台作りのうまさには感心しました。じつに美事でした。照明、音響、装置、暗転処理、群衆の扱いなど感心しました。そういう点では群を抜いているといえるでしょう。神話に独特の解釈を加えて創作したものですが、オト、オロ、ヤマタをどういう人物として描くか。神話というよく知られた話しだけに、物語りとしての説得力とともに、如何に生きた人物を舞台で創造するか。注文したいところもありますが、作者はいろいろ考えってさらに深みのあるストリーや人物を創り出してくれることでしょう。高校演劇でありながら狭い世界にとどまるのではなく、地域の人達も興味を持ち、普遍的な広がりを持っている劇に仕上がっていることはすばらしいことだと思いました。

松江商業高校『アネモネ』小笠原 梢 女性だけの劇ですが皆さん達者な演技で楽しませてくれました。この劇も前半30分近く元気のいい女子三人組のドタバタがつづき、テーマが立ち上がってきません。主題が見えて来ない状態が長く続くと、疲れてきて意識が舞台から離れていきます。佐藤ほのかという女性をもっと早く出して、劇のバックボーン少しでも見せてほしかった。後半は松商の得意な心理劇がよく演じられていました。にぎやかな三人組の女性の扱いはもっと考える必要がありそうです。お客さんにおもしろく見せるのはいいとしても場面は病室です。それなりの配慮がみえないとリアリティが失われます。

松江商業高校『アネモネ』小笠原 梢 女性だけの劇ですが皆さん達者な演技で楽しませてくれました。この劇も前半30分近く元気のいい女子三人組のドタバタがつづき、テーマが立ち上がってきません。主題が見えて来ない状態が長く続くと、疲れてきて意識が舞台から離れていきます。佐藤ほのかという女性をもっと早く出して、劇のバックボーン少しでも見せてほしかった。後半は松商の得意な心理劇がよく演じられていました。にぎやかな三人組の女性の扱いはもっと考える必要がありそうです。お客さんにおもしろく見せるのはいいとしても場面は病室です。それなりの配慮がみえないとリアリティが失われます。

松江農林高校『見栄っ張り家族』高場光春・作 写真がないのでパンフレットから紹介します。とても楽しく見ることができました。皆さん良く役を演じていたと思います。最後の最後まで笑わせるとてもおもしろい劇でした。舞台装置もとても良くできていて、色調も申し分なく、また部屋の出入り口を3カ所つくっていましたので、劇が自然に進みました。審査会では全員一致して舞台美術賞をおくることに決まりました。2校しか代表になれないので残念ながら最優秀にはなれませんでしたが、なってもおかしくないい舞台でした。ラストをもう少し工夫したら味が深まったでしょう。

大社高校『生徒総会』畑澤聖悟・作 一年生が6人、2年生が3人で演じました。初めての人も多かったのですが、無理のない自然な演技で発声もよかった。この劇はやりやすようで、いざやってみると難しい劇ではないかと思います。会話だけで進み、生徒総会前日のリハーサルというあまりおもしろくない(そんなことをする学校があるのかな)場面が劇の場です。制服廃止を提案する潤一郎が劇を引っ張っていくのですが、現在、制服廃止という問題にどれだけ緊迫感があるか、という問題もあります。舞台を左右だけの動きで使うというのも劇を単調にしました。でも一年生中心によくがんばっていました。

出雲高校『セ・ラ・ヴィ~C’est la vie~』伊藤靖之・作 「難解な現代詩を舞台化したようだ」と幕間や講評でもいいましたが、高度な抽象劇です。美術部員がたくさんの箱を使って何かを表現して行くのですが、積み上げると魔法使いに壊されてしまします。「セラヴィ セラヴィ」です。パンドラの箱も出てきます。開けていくと最後の箱から「希望」がでてきます。箱の崩壊あたりから、東北大震災を意識した劇ではないかと思い始めます。作者は非常に抽象的な舞台で東北震災へのエールを送ったのです。大震災の衝撃を受け、表現者は苦悩しています。劇で何ができるか。詩で何ができるか。出雲高校はこの舞台でしれに応えたのです。とても貴重なことだとおもいます。ヤヨイさんの言葉は歯切れがよくて印象にのこりました。

出雲高校『セ・ラ・ヴィ~C’est la vie~』伊藤靖之・作 「難解な現代詩を舞台化したようだ」と幕間や講評でもいいましたが、高度な抽象劇です。美術部員がたくさんの箱を使って何かを表現して行くのですが、積み上げると魔法使いに壊されてしまします。「セラヴィ セラヴィ」です。パンドラの箱も出てきます。開けていくと最後の箱から「希望」がでてきます。箱の崩壊あたりから、東北大震災を意識した劇ではないかと思い始めます。作者は非常に抽象的な舞台で東北震災へのエールを送ったのです。大震災の衝撃を受け、表現者は苦悩しています。劇で何ができるか。詩で何ができるか。出雲高校はこの舞台でしれに応えたのです。とても貴重なことだとおもいます。ヤヨイさんの言葉は歯切れがよくて印象にのこりました。

安来高校『修学旅行』畑澤聖悟・作 青森県八戸市の全国大会でトップに選ばれた名作です。ぼくもその席にいたのですが、見終わって控え室へ帰ると、鴻上さんはじめどの審査委員も、これが最優秀だな、という雰囲気でした。名作に取り組むと、いい劇ができる保証はありません。逆にボロが目立つものです。今回の安来の劇は、それぞれの生徒の個性をうまく出して演じていました。それぞれ達者な生徒さんたちで伸び伸びと演じていました。生徒会長のノミヤさんが劇を引っ張っていった感があります。優等生で意志が強い見栄っ張りな生徒を美事に演じて印象に残りました。班長のヒカルさんもがんばっていましたが、対立の中で調整しようとする班長の悩みをもっと出せたら、切れて枕投げが始まる場面がもっと生きてきたでしょう。

安来高校『修学旅行』畑澤聖悟・作 青森県八戸市の全国大会でトップに選ばれた名作です。ぼくもその席にいたのですが、見終わって控え室へ帰ると、鴻上さんはじめどの審査委員も、これが最優秀だな、という雰囲気でした。名作に取り組むと、いい劇ができる保証はありません。逆にボロが目立つものです。今回の安来の劇は、それぞれの生徒の個性をうまく出して演じていました。それぞれ達者な生徒さんたちで伸び伸びと演じていました。生徒会長のノミヤさんが劇を引っ張っていった感があります。優等生で意志が強い見栄っ張りな生徒を美事に演じて印象に残りました。班長のヒカルさんもがんばっていましたが、対立の中で調整しようとする班長の悩みをもっと出せたら、切れて枕投げが始まる場面がもっと生きてきたでしょう。

ラストで国の名前を挙げるゲームをしますが、今、「カンボジア」や「アフガニスタン」といっても、深い意味を持たないでしょう。時が過ぎればイラクもパキスタンも紛争の国というイメージは無くなります。この劇では大切なキーワードです。どうするか。工夫してほしいところです。

以上走り書き感想でした。劇研空は高校演劇を応援するという目標をもっています。今回石見地区代表がゼロだったのは残念無念ですが、どうしようもありませぬ。大田高校演劇部が無いのも残念です。このブログは大田高校演劇部を応援するために修平さんが立ち上げたものです。フレーフレーおおだ!

明日は大田高校90周年記念行事があります。案内が来ましたので出席します。体育館がどうなっているか楽しみです。

今回の劇、7校ともに一定レベル以上のいい劇でした。皆さん、おつかれさまでした。三刀屋、安来のみなさんさらに工夫して尾道ではいい舞台を見せてください。

この3月に再演した『琴の鳴る浜』に出演してくれた子供たちや石橋君、田中さんも出す。この劇は15年前に三浦克也さんの演出で公演しています。大田市も全面的にバックアップしてキャスト・スタッフは公募して大がかりな舞台でした。今回はその短縮版です。

この3月に再演した『琴の鳴る浜』に出演してくれた子供たちや石橋君、田中さんも出す。この劇は15年前に三浦克也さんの演出で公演しています。大田市も全面的にバックアップしてキャスト・スタッフは公募して大がかりな舞台でした。今回はその短縮版です。