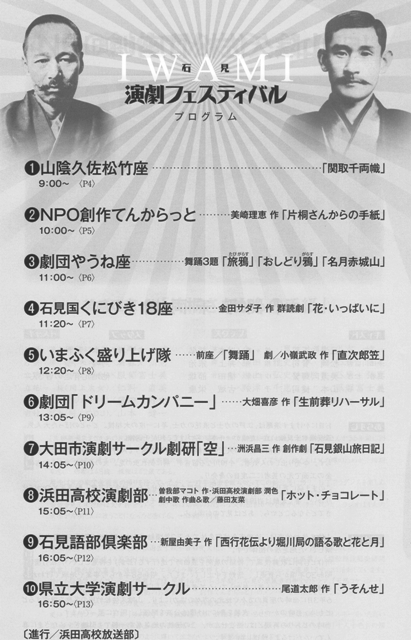

2012年10月28日、浜田市で「石見演劇フェスティバル」が開催されました。朝9時から17時過ぎまで10団体が多彩な舞台を繰り広げました。詳しいことはそのうち紹介するつもりですが、とりあえず無事終了したことをお知らせします。参加されたみなさん、おつかれさまでした!

10月末から11月中旬の土日はどの文化団体も行事を組むために、どこでもイベントや行事でいっぱい。浜田でも五カ所で大きな行事があったようです。ぼくがチケットを送った浜田の人は、みな予定の集会やイベントがあり無理をして、途中抜け出して来た、という人がほとんどでした。そういう中での公演でしたが、新聞では観客550人とでています。

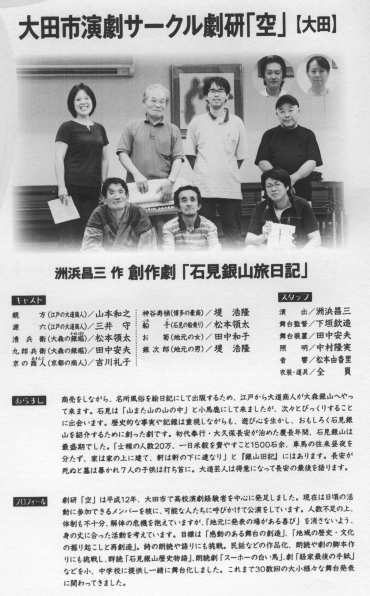

劇研空も上演したので、「石見銀山旅日記」の写真は撮れませんでしたが、他の劇団の写真の一部をちょっと紹介してみます。

上の写真は「石見国くにびき18座」のみなさんの群読劇「花・いっぱいに」(金田サダコ作)です。舞台効果を十分考え、また歴史や今の時代への警告を込めてつくられた劇でした。高齢者が多いことを考慮してセリフや動き、衣装などを考えて脚本を書き、演技指導されたことがよくわかります。その効果ははっきりと舞台に出ていました。いい舞台でした。

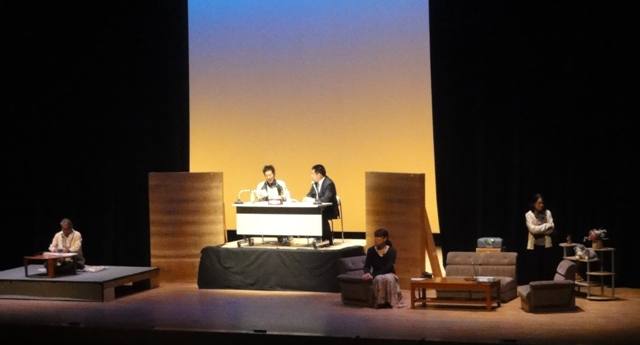

上の写真は浜田のNPO「創作てんからっと」の「片桐さんからの手紙」(美崎理恵・作)。それぞれみなさん演技が達者で、とくに3人の女性が生きていました。現代の家族問題を思わぬ角度から切り開き問題提起。舞台装置も一見よく考えられているとお思って見ていたのですが、どうも重要テーマが埋没し、分裂していく気がするので、なんでだろう、と思っていました。多分その一つの原因はド真ん中の一番目立つ場所で二人のラジオ番組の司会者とDJが度々華やかに浮かび、逃亡して行方不明の老いた父と家族の流れを切り、観客の意識を切断するからではないかと思いました。劇を創り演じていく点では最もやりやすい位置ですが、この劇のテーマと装置という点では、ラジオのDJなどは控えめな存在であったほうが内容がよく表現できるのではないかと考えたりしました。ここでは写真の説明だけをするつもりだったんだろ、ストップ!次!ハイ!

上の写真は浜田のNPO「創作てんからっと」の「片桐さんからの手紙」(美崎理恵・作)。それぞれみなさん演技が達者で、とくに3人の女性が生きていました。現代の家族問題を思わぬ角度から切り開き問題提起。舞台装置も一見よく考えられているとお思って見ていたのですが、どうも重要テーマが埋没し、分裂していく気がするので、なんでだろう、と思っていました。多分その一つの原因はド真ん中の一番目立つ場所で二人のラジオ番組の司会者とDJが度々華やかに浮かび、逃亡して行方不明の老いた父と家族の流れを切り、観客の意識を切断するからではないかと思いました。劇を創り演じていく点では最もやりやすい位置ですが、この劇のテーマと装置という点では、ラジオのDJなどは控えめな存在であったほうが内容がよく表現できるのではないかと考えたりしました。ここでは写真の説明だけをするつもりだったんだろ、ストップ!次!ハイ!

今朝の山陰中央新報の石見版に今回の公演が紹介されていました。見たことのある風景と顔!劇研空の「石見銀山旅日記」の一場面じゃありませぬか!さすがベテラン、絵になる動きのある場面をしっかり写しておられます。ちょっと紹介させていただきます。読みたい人はカナラズ山陰中央新報を買って読みましょう。

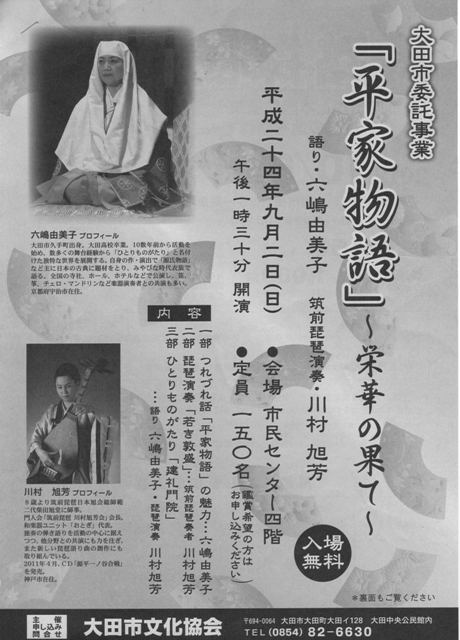

またいつか、そのうち詳しく紹介しましょう。県立大学の瓜生先生が最後まで観ておられ、話しをしました。先生には大田市民会館で公演した天領太鼓の公演の舞台評を以前書いていただいたことがあります。今回の舞台評も書かれるそうです。楽しみです。