雲南市のチェリヴァホールで「チェリヴァシアターLIVE」が行われます。出演は 三刀屋高校 演劇部で朗読劇と劇を公演します。案内が来ましたので紹介します。高校生が劇の公演で、大震災で苦しみ立ち上がろうとしている皆さんへ地域の核となってエールを送り支援するーうれしいことです。がんばってください。

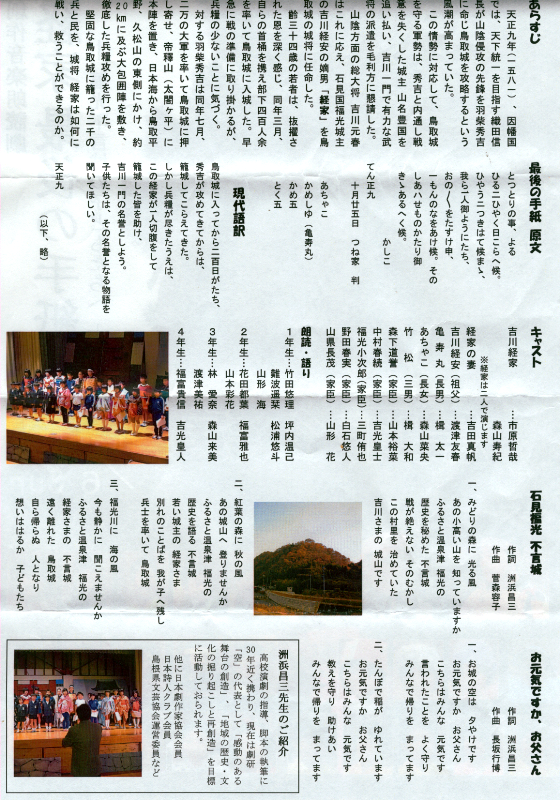

第一部 朗読劇『夢十夜』原作:夏目漱石 脚色・演出:亀尾佳宏(三刀屋 高 校演劇部顧問)

第二部 『七人の部長』作:越智優 演出:藤原寛貴(三刀屋高校3年)

時:平成23年4月24日(日)昼の 部 14:00~ 夕の部 17:00~

所:雲南市木次経済文化会館チェリヴァホール

出演:三刀屋高校演劇部

入場料:無料

今回の公演は、東日本大震災復興支援として、本公演の会場にて震災で 被災された方々への義援金を募ります。

お問い合わせ:雲南市木次経済文化会館 チェリヴァホール

℡:0854-42-1155

Fax:0854-42-1251

HP:http://www.cheriver.com

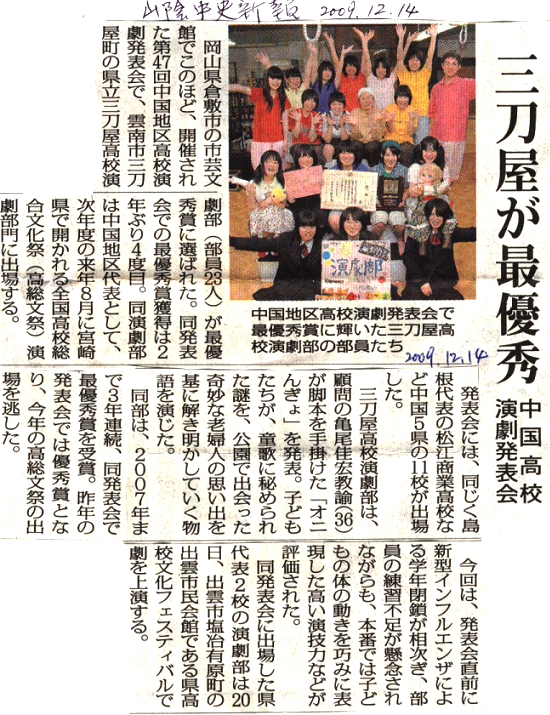

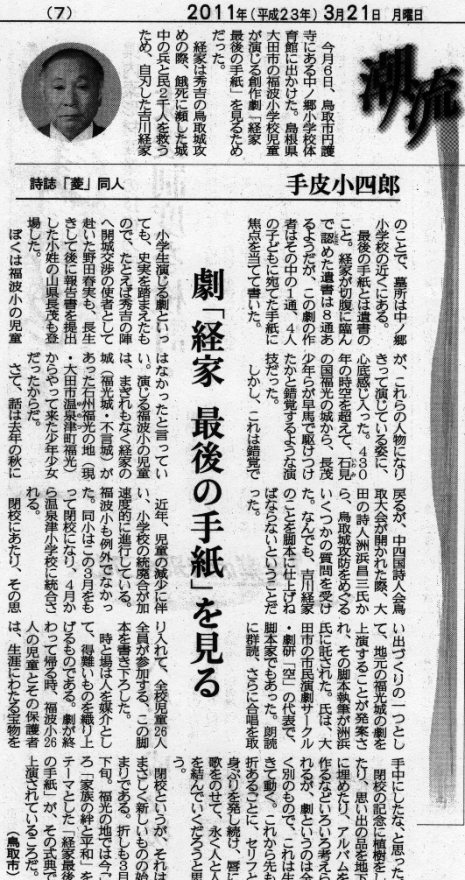

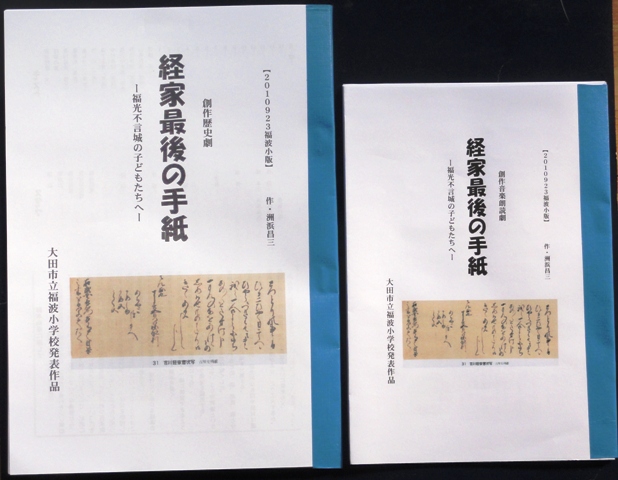

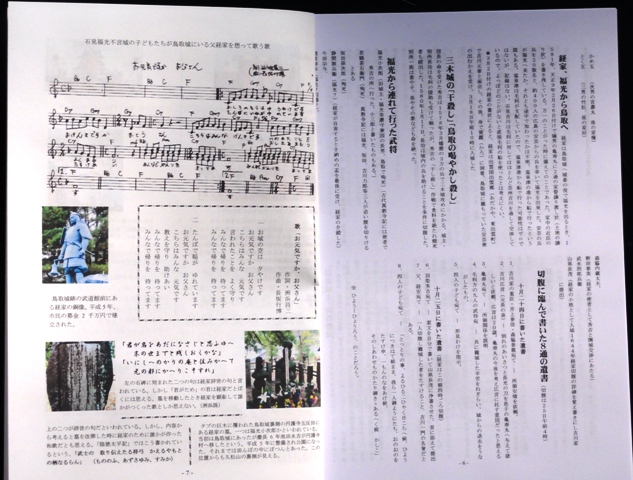

三刀屋高校はレベルの高い劇を毎年発表しています。昨年(平成22年)8月に佐賀県で行われた56回全国高校演劇大会では優秀賞を受賞し、顧問の亀尾先生は「オニんぎょ」で創作脚本賞を受賞しています。最優秀は群馬県の前橋南高校で7名の審査委員全員一致、優秀賞は三刀屋と愛媛の川之江高校で、6名の審査委員が一致して推しました。とても好評でした。

昨年の島根県大会でも最優秀賞を受け中国地区大会へ出場しています。惜しくも全国への切符は逃しましたが、とてもいい劇でした。(高校演劇を支援するのも一つの役目にしているこのブログですが、県大会や全国大会の様子を紹介しようと思っているうちに半年がすぎました。でも、そのうち、そのうち)

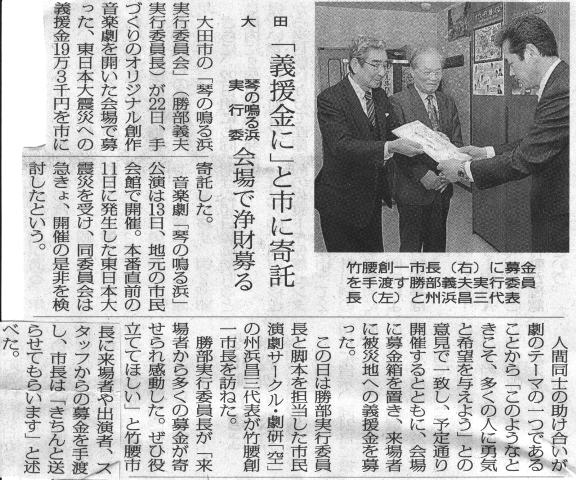

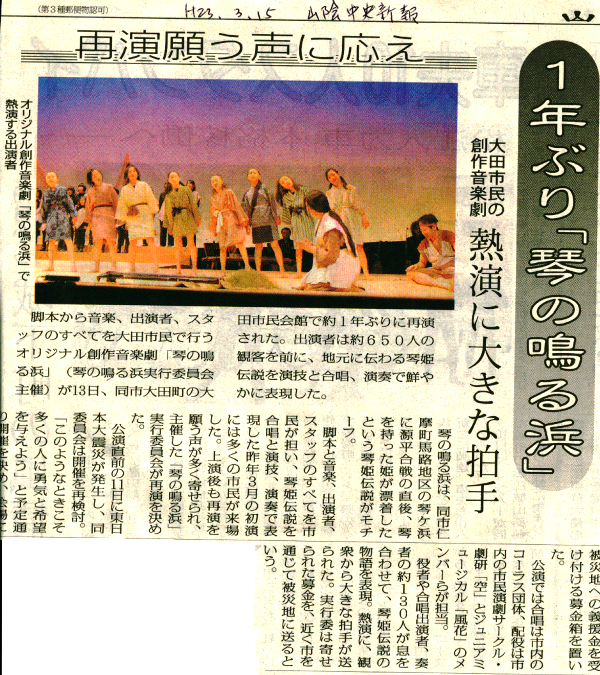

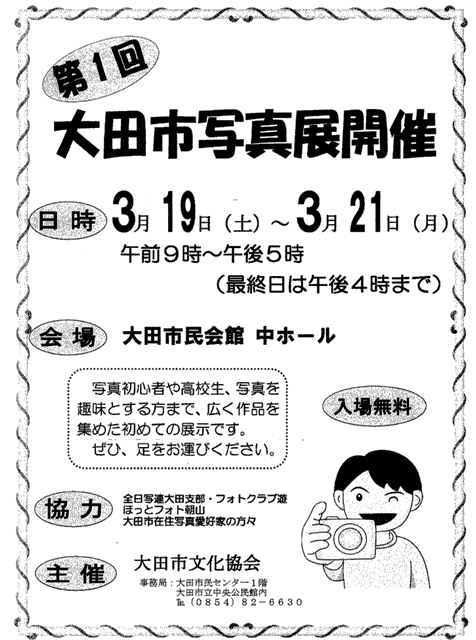

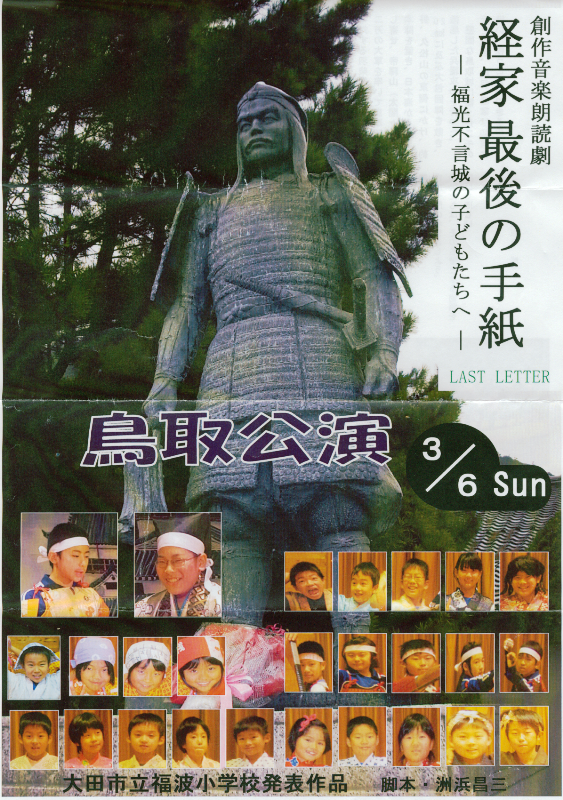

2年前の記事ですが、切り抜きがありましたので紹介します。これを参考にしてぜひ雲南市(not in China but in Shimane prefecture in Japan)のチェリヴァホールへ出かけてみてください。(ぼくは行きたいのですが、結婚式で京都にいます。残念です。not my mariage but my niece’s)