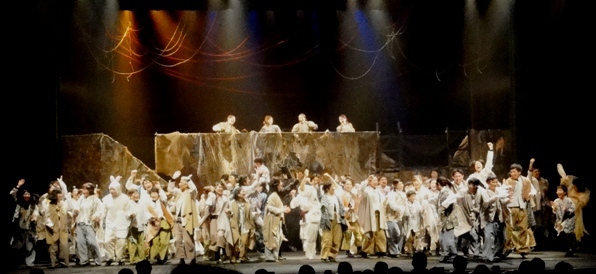

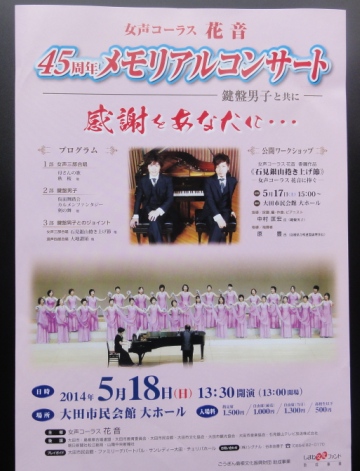

2014年5月18日(日)13時30分から大田市民会館で、大田市女声コーラス「花音」の45周年コンサートが開かれました。大ホールはは久しぶりに満員。次々と歌われるなつかしい曲、美しいコーラスに大きな拍手が送られました。

(大田市民会館大ホール。なんでカラッポブタイなんだい、オモシロクモナイ。でも、サツエイキンシ!ですからねえ。ザンネン。カラブタイならいいだろうと思って。)

(大田市民会館大ホール。なんでカラッポブタイなんだい、オモシロクモナイ。でも、サツエイキンシ!ですからねえ。ザンネン。カラブタイならいいだろうと思って。)

コンサートは3部に分かれていて、第二部ではゲストの鍵盤男子(大井健さん、中村匡宏さん)の素晴らしいピアノ連弾がありました。二人の語りもざっくばらんでとても楽しく聞きました。

当初から指導してこられた酒見佐枝子先生が途中で挨拶をされました。発足は大田第一中学校の保護者3人からだったとのこと。当時の校長先生の理解があり、練習場所に学校を使わせてくれたこと、また夜の練習なので各家庭の理解がなければ続かなかったことなど、感謝の気持ちを込めて話されました。そうですよね、みなさん家庭の主婦ですから、家族の理解がないとやっていけません。舞台は華やかですが、その過程には大変なことばかり。それを乗り越えての45年です。重みがあります。

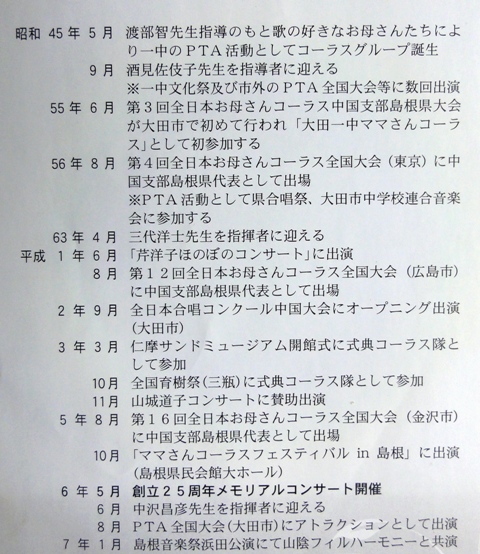

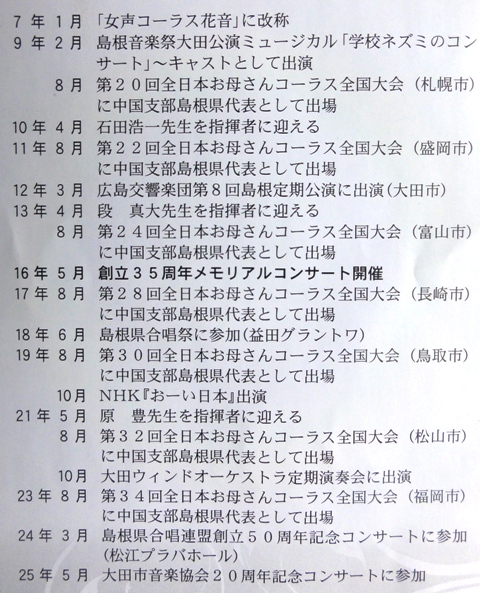

「大田市女声コーラス花音の歴史」をチラシから紹介させていただきましょう。過去10回、全国大会へ出場という実績も光っています。

「大田市女声コーラス花音の歴史」をチラシから紹介させていただきましょう。過去10回、全国大会へ出場という実績も光っています。

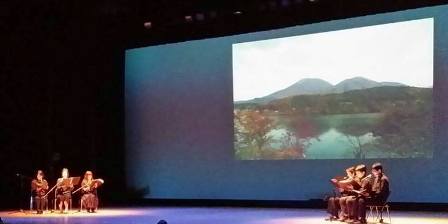

「石見銀山巻き上げ節」を鍵盤男子の中村さんが合唱用に編曲され、混声4部合唱として披露されました。大田の男性コーラスグループから10数人が賛助出演されました。男性の深味のある声が加わると一段と歌に魅力がまします。

https://stagebox.sakura.ne.jp/wp/apoetinohda/2014/05/26/詩-娘たちの「銀山巻き上げ節」/

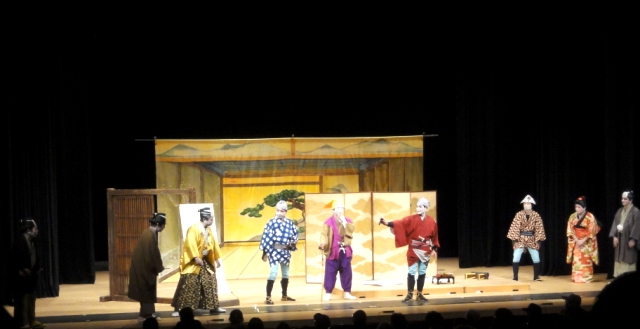

巻き上げ節の前奏時に、わが劇研空も一役買ったのでーす。松本、山本くんが銀堀姿で、岩に鏨を当て金槌で打つ演技をしました。キーン、キーンという澄んだ音がとても効果的でした。超短時間舞台でしたが、おつかれさまでした!!

(今までに指揮者として貢献された人達に花束を贈呈。こういう指導者がたくさんおられてうらやましいですね。島根の音楽文化はレベルが高いですね。Who took above?)

(今までに指揮者として貢献された人達に花束を贈呈。こういう指導者がたくさんおられてうらやましいですね。島根の音楽文化はレベルが高いですね。Who took above?)

実はスハマクンも超チョビット今回の記念コンサートに貢献しているのです。昨年のある日、花音のある人からある人を通して「石見銀山巻き上げ節」のCDを持っていないかと聞かれたのです。手元にありましたので、お貸ししたら、プロに編曲してもらうのだといわれました。それが今回実現したのです。

このCDの歌は大森の河村さんが歌っておられます。民謡は歌い手によって微妙な違いがあります。それが魅力でもあります。河村さんの歌はどちらかと言えば細かい変化はきれいな流れに統合され舞台発表用の魅力と気持ちのいい味があります。(例えば調子を整えるために「あら」という元にない語が入ったりします)

邇摩高校120周年記念で劇研空が上演した創作劇「石見銀山旅日記」の中で歌っていただいた高野さんの歌はどちらかといえば現場の労働から生まれたリズム感などがあり、流暢なのはおなじですが、少し素朴な味があります。

(邇摩高校で上演した時、劇中歌として「巻き上げ節」を歌っていただいた高野さん)

(邇摩高校で上演した時、劇中歌として「巻き上げ節」を歌っていただいた高野さん)

このコンサートで高野さんがそばの席におられたので、感想なども聞きました。「いろいろな歌い方があるから、こういう合唱曲になるのもいいですね」ということでした。

たしかにそうですね。民謡で歌え、といっても現代の若者には無理ですから、徐々に消滅していく可能性があります。合唱曲になれば、今後いろいろな場で歌われるでしょうから、現代に生きてきます。新しい命を吹き込まないと何でも衰退していきます。そういう意味でもいい仕事をされましたね。同時に、民謡自体の魅力も広く知ってもらう努力をしなければいけませんね。いつか、たくましい労働の歌として、力強いリズムの歌にして、男性コーラスで聞いてみたい気がします。

「石見銀山巻き上げ節」は、いつ頃歌われはじめたのか。ぼくが調べた限りでは明治時代に入ってから、と書いてあるのがほとんどです。それは歌の歌詞から推定したものです。「35番の立て坑」「ポンプ」などの言葉から、明治20年代だというのです。歌詞はあとから次々と付け加えられることが多いので、曲は江戸時代にさかのぼる可能性もあります。だれか研究している人はいませんか。教えてください。

45周年、おめでとうございます。これからもがんばって素敵なハーモニーを聞かせてください。

【準備段階PR。8月末に市民会館中ホールで『朗読を楽しむ』を予定しています。どのような内容にするか思案中です。一つの案は朗読者も視聴者も一律平等に場所代資料代500円を負担。朗読したい人、グループは誰でも大大歓迎。自分が聞いて欲しい物(短編、随筆、詩、童話、創作は大歓迎)を5分前後で舞台で朗読したり語る。その際音楽や効果音なども使用してもいい。大田に関係ある創作童話や詩などは大歓迎。出演は一人ではなくグループでもいい】ご意見をどうぞ。そのうち参加者募集のチラシをつくります。参加希望があればいつでもどうぞ。(劇研空)

や