10月1日、予定通り大田市民会館中ーホールで開催しました。コロナの心配もあり、30名を想定して椅子を用意しましたが、約40名来て頂きました。アンケートも好評でした。そのうち劇研「空」会報23号に掲載しますが、ここではその一部を紹介し, 遅くなりましたが報告とします。参加された皆さん、協力頂いたみなさん、ありがとうございました。

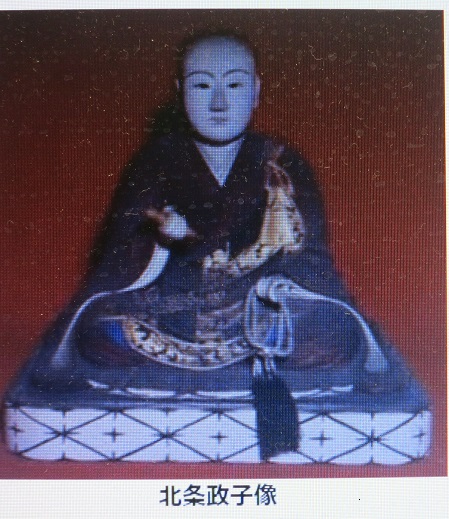

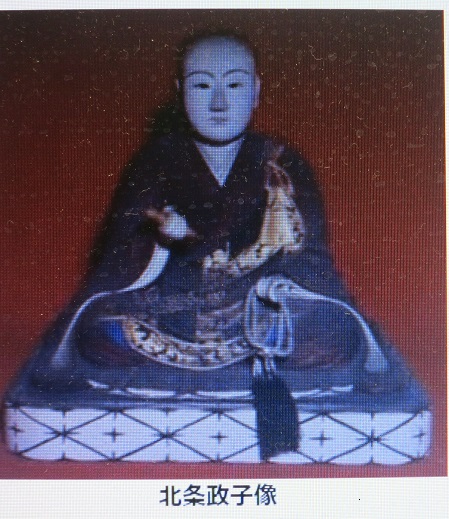

トップは「空」の4人で「吾妻鏡」から当時の時勢を講談調で解説し「北条政子の演説」の現代訳、書き下し文を朗読しました。写真は鎌倉安養院の北条政子像。

「北条政子の演説」(松本、山本、吉川、洲浜)

・テンポ良く進行。掛け合いのような朗読がとても良かったです。・政子に衣装を着せて高い場所で語らせてみては。・政子の演説について初めて知りました。臨場感ある朗読で感動しました。・ラジオドラマの様でした。・鎌倉殿(TV)とマッチして、期待が膨らみました。・テレビを観ているので、関連付けて楽しかった。

・テンポ良く進行。掛け合いのような朗読がとても良かったです。・政子に衣装を着せて高い場所で語らせてみては。・政子の演説について初めて知りました。臨場感ある朗読で感動しました。・ラジオドラマの様でした。・鎌倉殿(TV)とマッチして、期待が膨らみました。・テレビを観ているので、関連付けて楽しかった。

大屋町の伝承「鬼の一夜城」(文 高橋和子 渡利章子 朗読)

・このお話が聞けてよかったです。・ふる里の文化を伝える役割ーとても大切です。

・鬼や村人の様子が目に浮かぶようでした。・味のある朗読で、来てよかった。

・鬼岩 先日行ってきました。今日の話を聞いて、よりロマンを感じました。

詩「ふるさとの道端で」(洲浜作 渡利章子 朗読)

・とても好きだった。良かった。・懐かしい気持ちになりました。・会話の部分がすっと胸に入ってきた。・良い詩でした。芝居仕立てで観たい。・邑南町の景色ですね。・ふる里の情景が浮かびました。・味のある朗読で、来て良かった!・その情景が浮かんできて、人の命のはかなさ、一期一会など感じました。

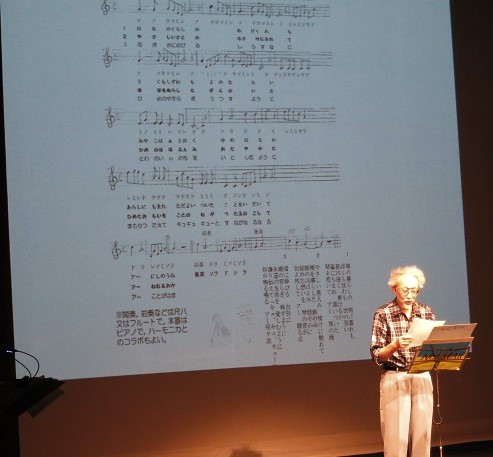

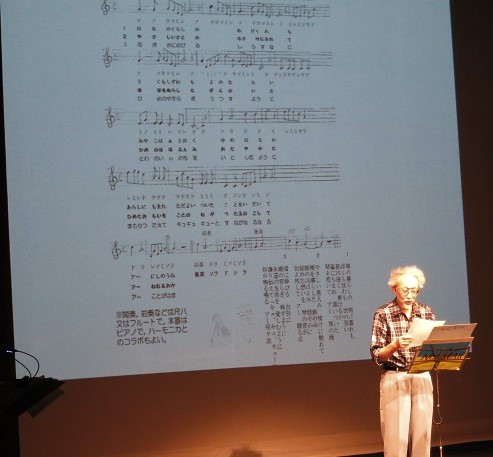

歌唱「琴姫愛歌」(歌、福田隆昌 作詞、松浦和敬)

・馬路の事、琴姫の事、あまり知らないのですが、鳴き砂と琴の音について関連しているのだと知りました。・とても良い詩で曲も素敵でした。レコード化して“IJC”で流されたら如何ですか。・地域を伝える歌、大切ですね。・いいメロディーに心地よい歌が良かったです。・初めて聴きました。琴姫伝説、鳴き砂、目に浮かびます。・ゆったりした愛歌うっとりしました。・松浦さん、いつまでもお元気で、笑顔で。

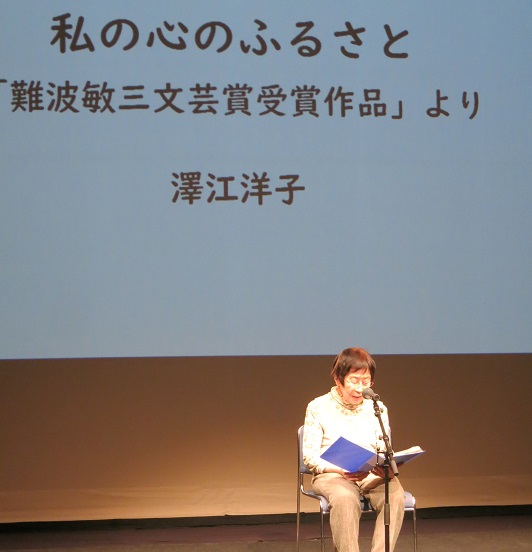

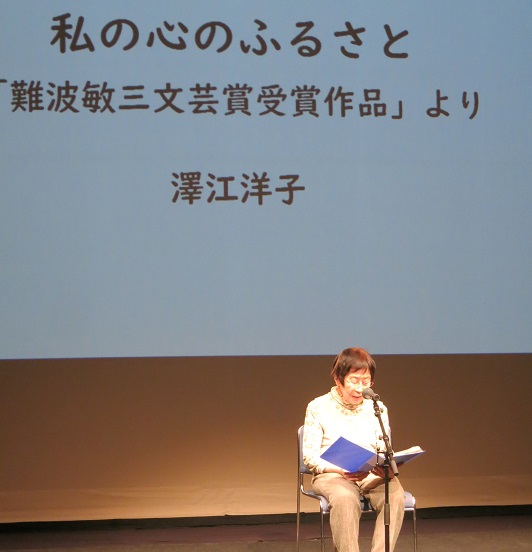

「川に飛び込んだお袋」(文 栗木義光)「あめ色の風景」(文 武田 穣 朗読 澤江洋子」

・澤江さんの人柄、語りに合っていました。澤江さんがそんなに高齢だとは…、びっくり!いつも上品で素敵です、ファンです。・地域の文化人 利三さんの業績が紹介されていて、タイムリーでした。(今はふるさと文芸は終了しているので)・お年とは思えない程迫力のある素晴らしい声でした。・高齢なのにしっかり朗読され素晴らしいです。・まず、お年に感嘆しました。あれだけ朗読されても息が切れていない、ほんとにお疲れさまでした。

・澤江さんの人柄、語りに合っていました。澤江さんがそんなに高齢だとは…、びっくり!いつも上品で素敵です、ファンです。・地域の文化人 利三さんの業績が紹介されていて、タイムリーでした。(今はふるさと文芸は終了しているので)・お年とは思えない程迫力のある素晴らしい声でした。・高齢なのにしっかり朗読され素晴らしいです。・まず、お年に感嘆しました。あれだけ朗読されても息が切れていない、ほんとにお疲れさまでした。

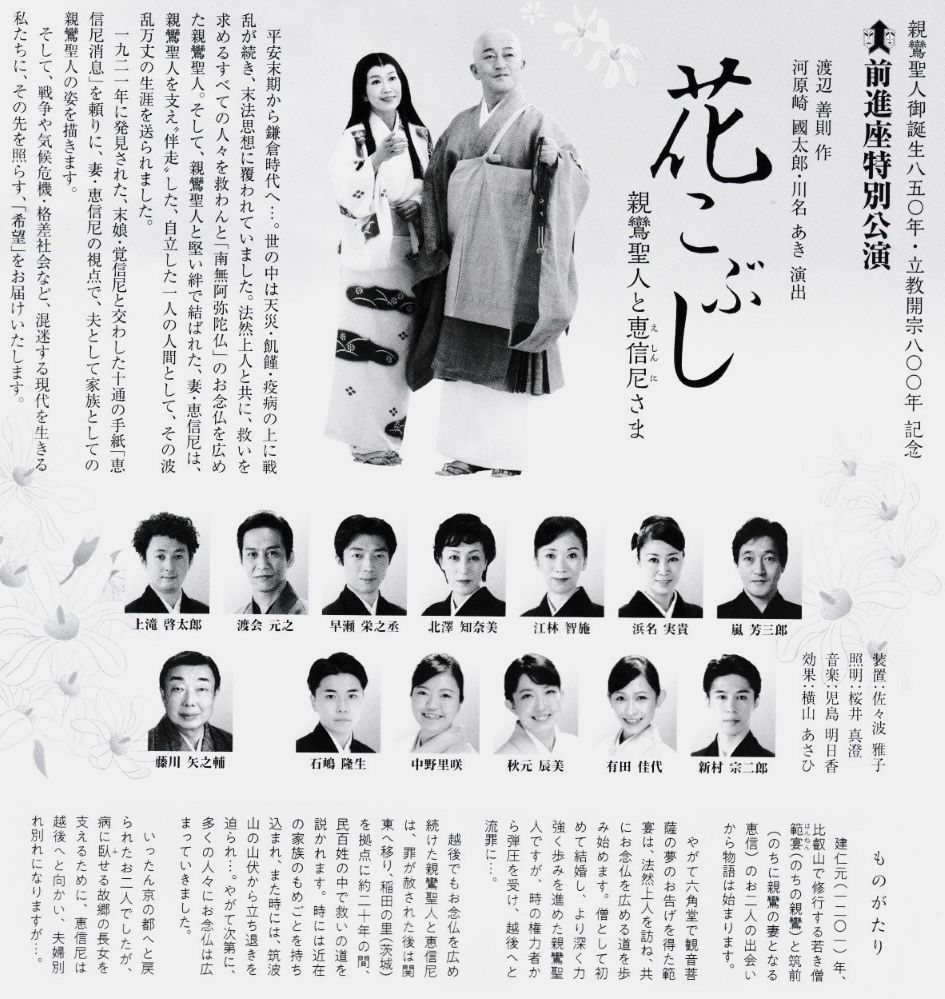

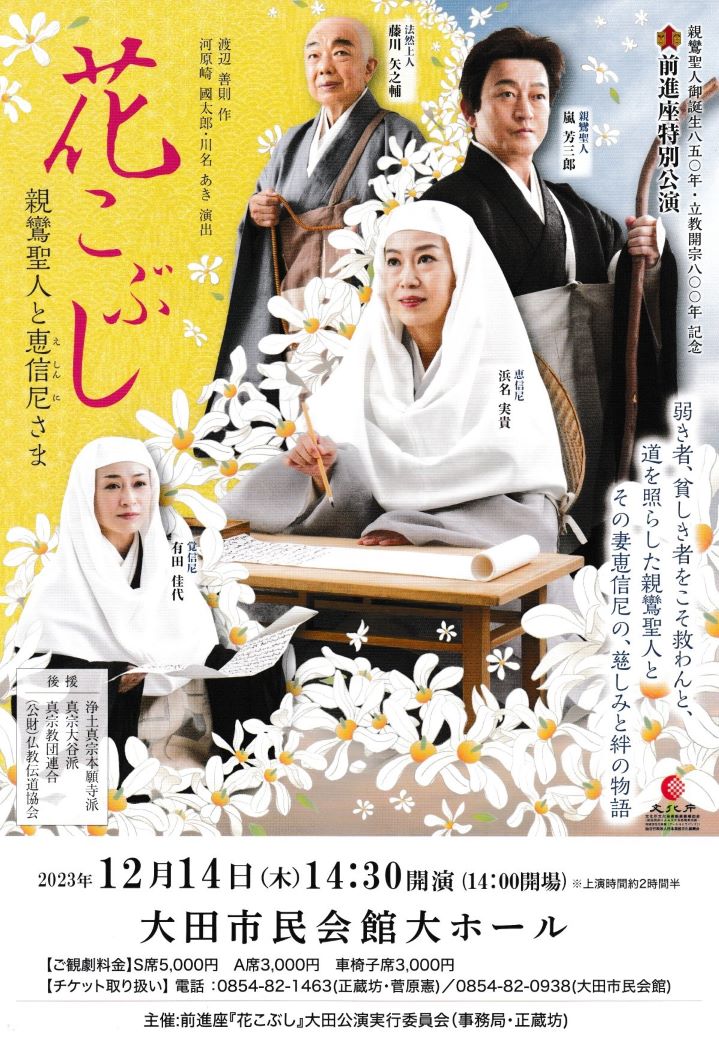

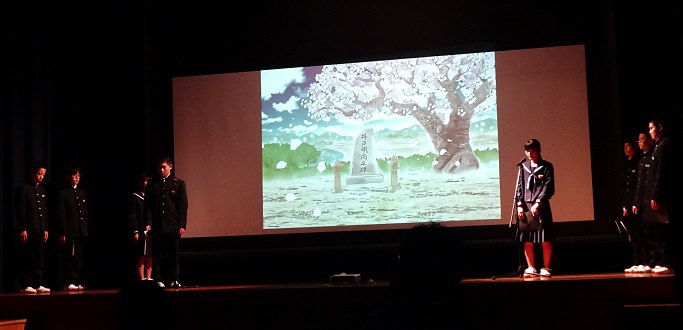

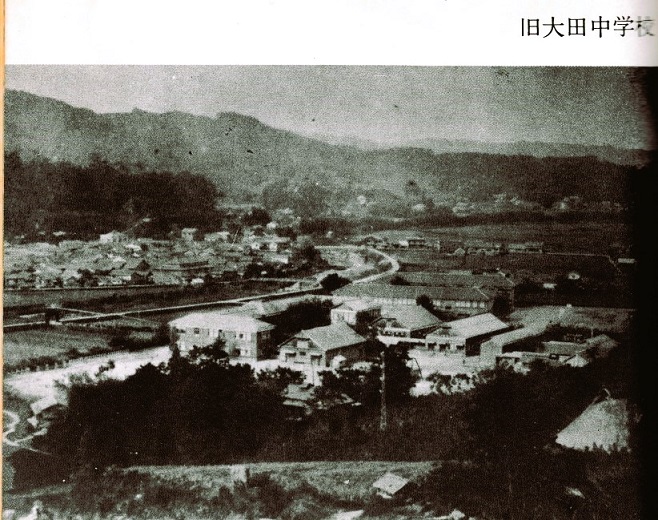

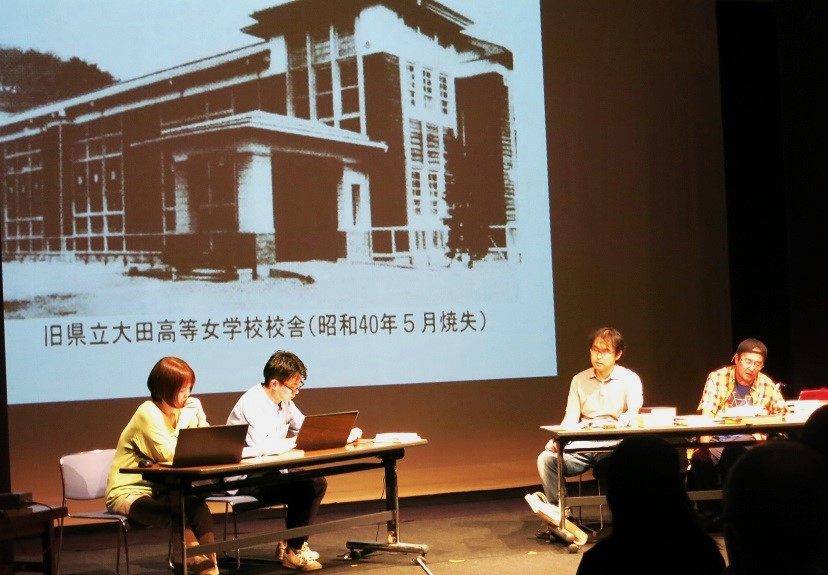

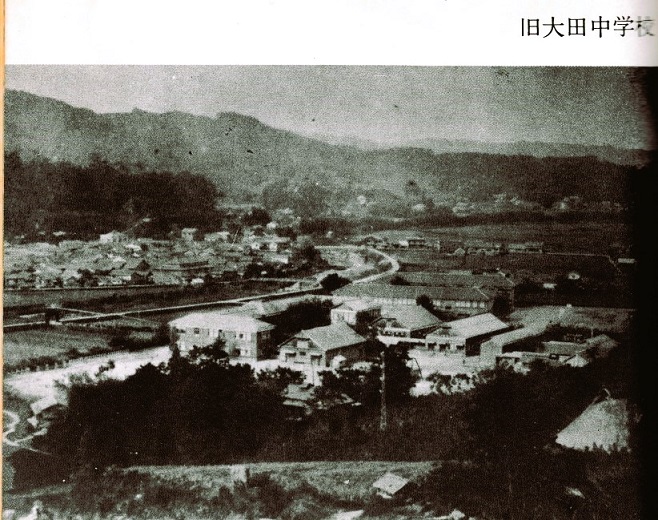

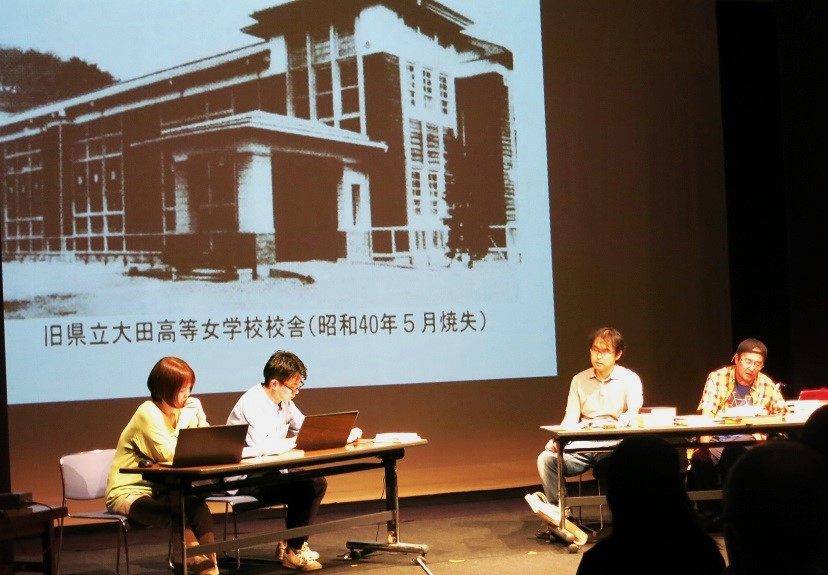

朗読劇「あの夏 校舎は原爆病院だった」(脚本、洲浜昌三 朗読、松本領太、山本和之、吉川礼子、堤 浩隆)資料や記録、手記などから事実を紹介するとともに、映像や音学などを使用して楽しめる舞台として発表しました。特に献身的に看護された女学生、毎日100人規模で看護された婦人会のみなさんへの感謝をテーマにしてつくりました。写真は旧制大田中学校。女学校と共に広島陸軍第一病院分室でした。

・資料や写真、古文献等よく集められ感動しました。

・母校で起きていた事、今戦争の起きている国、ただただ平和を願いたい気持ちです。・大変貴重なお話をありがとうございました。

・母(93歳)学徒動員の話を聞いた事があります。今は認知症で覚えていない。多感な若い頃。校歌、母に聴かせてやりたかったです。涙なみだで聞きました。戦争は絶対にいけませんね。良い時間をありがとうございました。前は話しが少し長かったです。

・貴重なお話ですね、大田の歴史として是非残していただきたいです。ずっと知りたかった分院のお話が聞けたし、皆さんの演技のおかげでとても入ってきやすかったです。中学、高校で演じていただきたい。・いい話でした。

・大田や戦争中のことなど、知らないことだらけで勉強になりました。戦争中の女学生の姿を想像するといたたまれない気持ちになりました。平和な世の中がずっと続くことを願います。

・感動しました。今、子供たちに伝えるべき内容です。ぜひ又、どこかで上演してください。ありがとうございました。

・遠い過去の話、歴史の事実をよく調べて朗読。劇研「空」として大変良いシナリオ、良い朗読で、皆さん大変上手に発表され、大きな拍手 をお送りします。もっともっと市民の皆さんがみられたらと思います。今後も、何回も発表してください。

5人で発表する予定でしたが、直前に一人のベテランメンバーが参加できなくなり、そのセリフを4人に振り分けました。変化、多様性、個性の差を考えて台本を作っていましたので、想定外なことでしたが、朗読でしたので経験豊かな4人のメンバーで無事に終えることができました。朗読と劇では作り方は大きく異なりますが、劇として脚本に書き直しても面白いと思って観劇しました。みなさん、おつかれ様でした。ご来場くださったみなさん、ありがとうございました。

(ブログ:劇研「空」活動報告 地域情報 観劇 20221010劇研「空」洲浜)