2012年10月28日に浜田市で開催される「石見演劇フェスティバル」の上演団体、上演時間、上演順が8月4日に開かれた第2回実行委員会で決定しました。1日で10団体上演というハードスケジュールです。前日のゲネプロの時間割も決まりましたので、この2日は最優先して予定を立ててください。

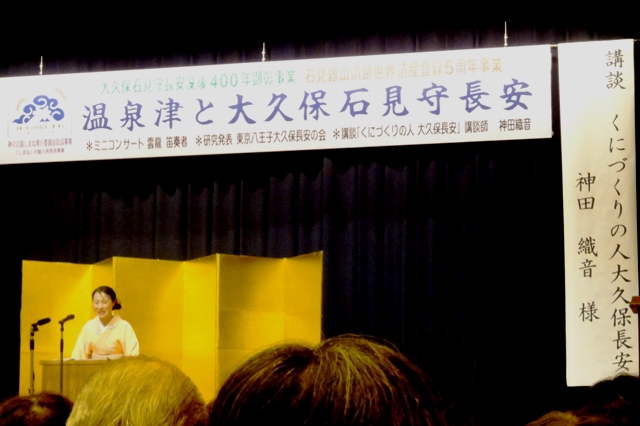

劇研「空」は「石見銀山旅日記」(洲浜昌三 作)を上演します。江戸から二人の大道商人(大道芸人でもある)が、石見銀山の旅日記を江戸で出版する目的でやってきます。大森へきて、地元の銀堀などから石見銀山のことを初めて聞き、びっくりしたり、言い争いになったりします。地元の銀堀に対抗して、大久保長安の最後を語りますが、とんでもないことに・・・。おもしろく楽しい劇になるはずです。

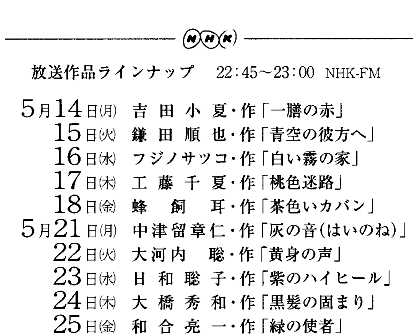

ゲネプロの時間表は次の通りです。

各団体の上演内容は、チラシが完成次第紹介します。

各団体の上演内容は、チラシが完成次第紹介します。

劇研空は他に2日練習日を指定されています。9月23日(土)13時~17時、10月15日(月)18時~20時。

2日ともできるかどうか。みなさんの仕事の都合など考えて決めたいと思います。

浜田まで車で1時間30分。勤務が終わって行けば19時過ぎ。近いようで遠い。

これはどこの写真でしょう?そうです。石央文化ホールの裏、大道具搬入口です。車の駐車場がほとんどないのが問題です。隣の立体駐車場へ入れ、ホールの駐車証明カードをもらえば無料になるそうです。

劇研空の練習は「川合町つくりセンター」で月曜日の19時30分からです。盆は閉館です。8月は20,27日です。