この前のつづきです。

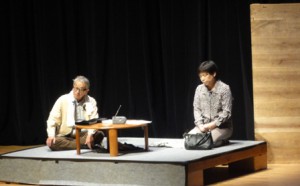

島根県立大学演劇サークルの「うそんせ」(尾道太郎作)です。逆に読めば「せんそう」となります。部員は3人だそうです。キャストは松岡さん坂口さんの二人ですが、よくがんばっていました。貴重な演劇の火を消さないようにがんばってください。

島根県立大学演劇サークルの「うそんせ」(尾道太郎作)です。逆に読めば「せんそう」となります。部員は3人だそうです。キャストは松岡さん坂口さんの二人ですが、よくがんばっていました。貴重な演劇の火を消さないようにがんばってください。

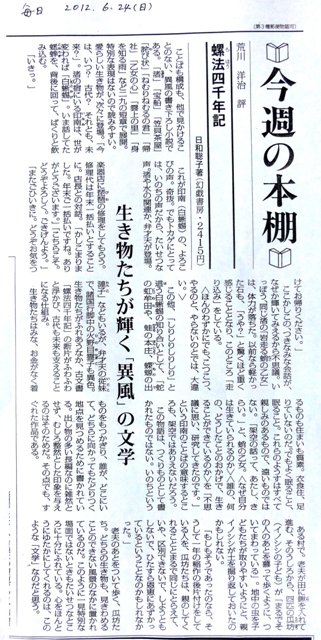

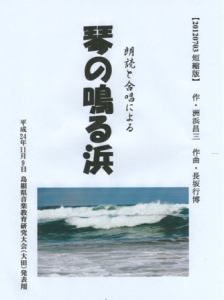

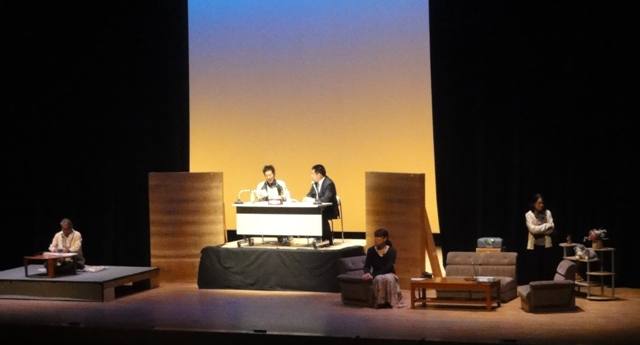

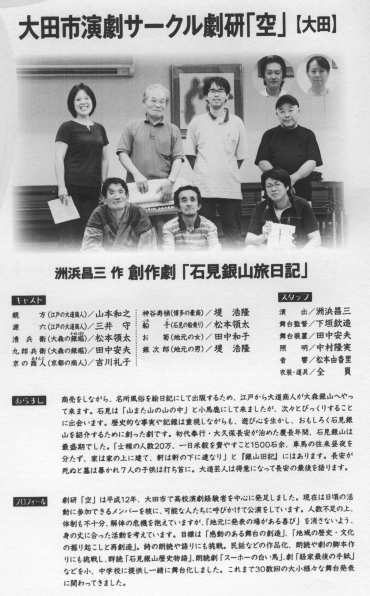

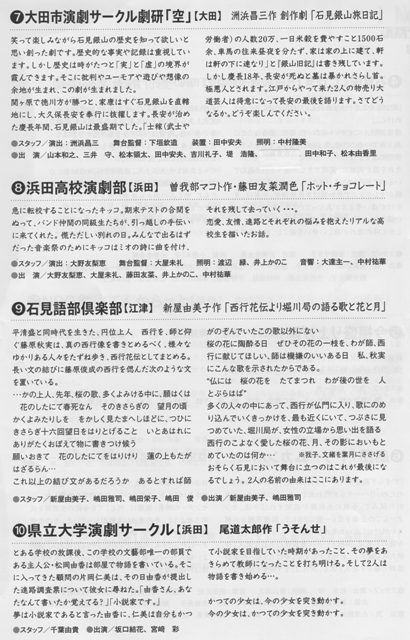

さてさてお待たせしました(ダレガマッテイタノダ!)大田市演劇サークル 劇研「空」の「石見銀山旅日記」(洲浜昌三作)です。みんな上演に関わっていたので写真など写す者はいませぬ。修平さんが客席にビデオを据えて撮影してくれましたので、その映像を取り出してメールで送ってもらいました。紹介します。

大森の銀堀の九郎兵衛が石見銀山の歴史を語る場面です。「ありゃ、じっつあんの病気ですけ。大阪城の下へ穴を掘りぃ行ったとき、時代物の語りを聞いたり、歌舞伎ぅ見たりしてから、病になったんだけな。古いことを調べちゃ、あがぁして語るだけ」

大森の銀堀の九郎兵衛が石見銀山の歴史を語る場面です。「ありゃ、じっつあんの病気ですけ。大阪城の下へ穴を掘りぃ行ったとき、時代物の語りを聞いたり、歌舞伎ぅ見たりしてから、病になったんだけな。古いことを調べちゃ、あがぁして語るだけ」

神谷寿禎が船の上から石見の山並みを眺めて、船子からいろいろ聞いている場面です。

「おーい、しょこん船子しゃん、ちょっとここば来て教えちゃらんと。あの高かの山なんちゅうと?」「三瓶山だります」「美しか山やね」

照明で船の上の効果的を出しましたが、どうだったんでしょう。リハの時も本番の時も客席から一度も見ていないので分かりませぬ。

江戸から大森へ来た親方が語ります。「さてさてこの石見銀山は初代奉行、大久保石見の守によって栄えたるはご存知のとおり。されどかの家康公の怒りを買い、今は地獄であえぐ大悪党」

江戸から大森へ来た親方が語ります。「さてさてこの石見銀山は初代奉行、大久保石見の守によって栄えたるはご存知のとおり。されどかの家康公の怒りを買い、今は地獄であえぐ大悪党」

劇は予定の54分で終わりましたが、果たしてどのようにお客さんはご覧になったか、ほとんど分かりませぬ。大田でやればすぐ反応が返ってくるのですが、遠い浜田でのこと、ちょっとわかりませぬ。

劇は予定の54分で終わりましたが、果たしてどのようにお客さんはご覧になったか、ほとんど分かりませぬ。大田でやればすぐ反応が返ってくるのですが、遠い浜田でのこと、ちょっとわかりませぬ。

上の写真、お客さんは一人??!!確かに一人しか写っていませぬ。後ろの方には80人くらいはおられたかな。午前中は前の席も埋まっていましたが、午後になると減りました。最後の劇では約40人。9時半から6時まで休みなしの長丁場ですから仕方がありませんよね。この日は浜田でもたくさんイベントや会議などもあったそうですし。

県立大学の瓜生先生が最後まで観劇され、終わったときいろいろ質問されました。先生には大田で天領太鼓と語りを上演したときお願いして観劇記を新聞に書いていただきました。今回も会長がお願いしました。専門家にこのような舞台評を書いていただけるとはありがたいことです。

とても参考になります。この脚本は今までに上演した「語り」と別の「劇」を合体したものです。語りの部分が長過ぎたことは確かです。今度上演するときには劇としてふくらましたい。(ええ?こんど?)はい、ある人にあるときあるところで上演してもらえるかと聞かれたのです。その時には、以前上演したように尺八の師匠さんや民謡のプロも舞台に出てもらって楽しい舞台にしたい。市内で上演する場合には気楽に出演をお願いできますが、何度も浜田まで行ってくださいとは言えない。

とても参考になります。この脚本は今までに上演した「語り」と別の「劇」を合体したものです。語りの部分が長過ぎたことは確かです。今度上演するときには劇としてふくらましたい。(ええ?こんど?)はい、ある人にあるときあるところで上演してもらえるかと聞かれたのです。その時には、以前上演したように尺八の師匠さんや民謡のプロも舞台に出てもらって楽しい舞台にしたい。市内で上演する場合には気楽に出演をお願いできますが、何度も浜田まで行ってくださいとは言えない。

アンケートをいただきましたが、一般的なことと浜田の劇団のことはたくさん書かれていますが、「石見銀山旅日記」について二つだけです。「~脚本がとても面白く興味深かったのは石見銀山旅日記でした~」「江戸から来た人が、だけぇ、などと石見弁を使うのは不自然だった」。この二つです。「時代劇がよかった」という感想文はたくさんありましたが、多分地芝居のことだと思います。

浜田は近いようで遠いので、リハーサルやゲネプロ、本番となかなか大変です。特に照明や音響と劇を、演出として通して見ることが一度もできなかったのは残念です。劇のねらいや予測や計算はありましたが、実際にどのようにお客さんに観ていただいたのかか実感がつかめません。

ホールのスタッフのみなさん、いろいろお手数をお掛けしました。ありがとうございました。みなみなみなさん、おつかれさまでした。