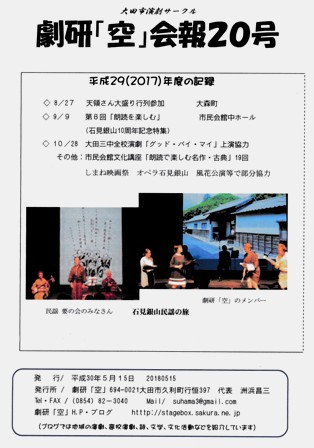

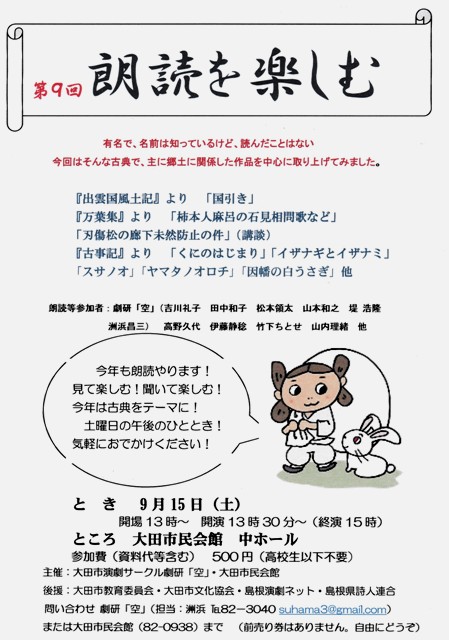

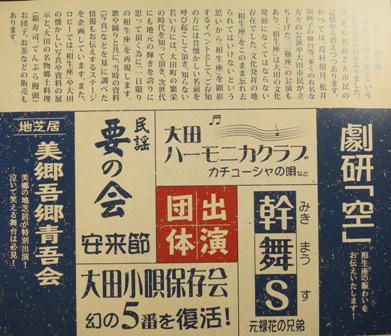

今年も大田三中は全校で演劇に取り組み、27日(土)に発表します。脚本『ヌチドタカラ」が決まり、全校生(約30人)がキャストやスタッフとして参加し、話し合いながら練習してきました。劇研「空」は15日、そして先日24日に松本、吉川、洲浜が援助に行きました。みなさん吸収力が早く、頑張っています。

演劇は手間や時間がかかり指導も大変なので、最近では小中学校で取り組むところがほとんどありませんが、一人ひとりが個性を生かして協力して創り上げるという点で、とても人間教育には有効です。三中には照明器具も釣込んであり、6回路の調光器もあり、先生方の教育的配慮が感じられます。

演劇は手間や時間がかかり指導も大変なので、最近では小中学校で取り組むところがほとんどありませんが、一人ひとりが個性を生かして協力して創り上げるという点で、とても人間教育には有効です。三中には照明器具も釣込んであり、6回路の調光器もあり、先生方の教育的配慮が感じられます。

文化祭では、弁論発表、英語のrecitation発表、ビブリオバトル、演劇発表、マジックショー、ダンス発表、全校合唱発表、吹奏楽部演奏など8時半から12時まで多彩な舞台発表が計画されていて驚きました。全校で約30人ですから、何役もこなさないといけません。みんなで、助け合い協力して創り上げていかないと間に合いません。今年もきっと素敵な発表が見られることでしょう。見学は自由だそうです。

今日のテレビでは、いじめが更に増えているという発表がありました。個性を認め合い協力して創り上げていく場や機会を作って行けば、自然にいじめなどなくなると思うのですが‥‥。(劇研「空」ブログ お知らせ 活動報告 20181025 すはま)