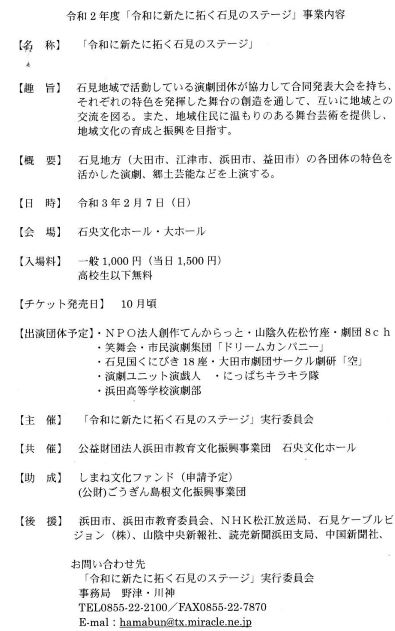

3月初旬、石央文化ホールから文書がきました。表題の準備会を4月18日に開催したい、という案内です。新型コロナ拡大中で中止になりましたが、改めて、具体的な文書がきました。5月末に会を開きたいということと、2月7日の公演に参加有無のアンケート調査用紙が同封してありました。

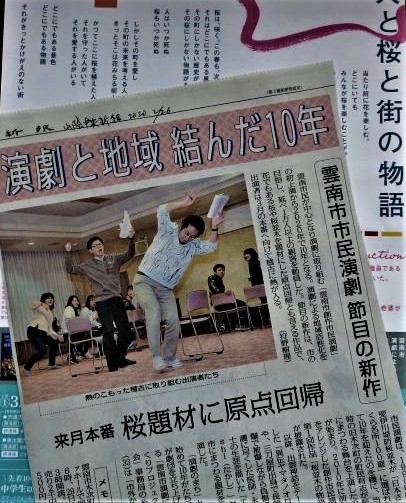

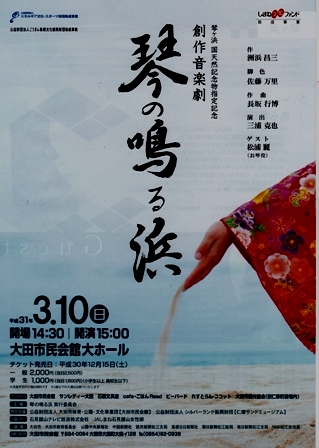

平成24年から29年まで「石見演劇フェスティバル」として8団体くらいが参加して盛大に開催され,「空」も参加してきましたが、昨年度は浜田開府400年記念演劇が上演され、中断された形になっていました。ある意味では、その復活ともいえます。実行委員会案は、12団体8個人で構成されています。

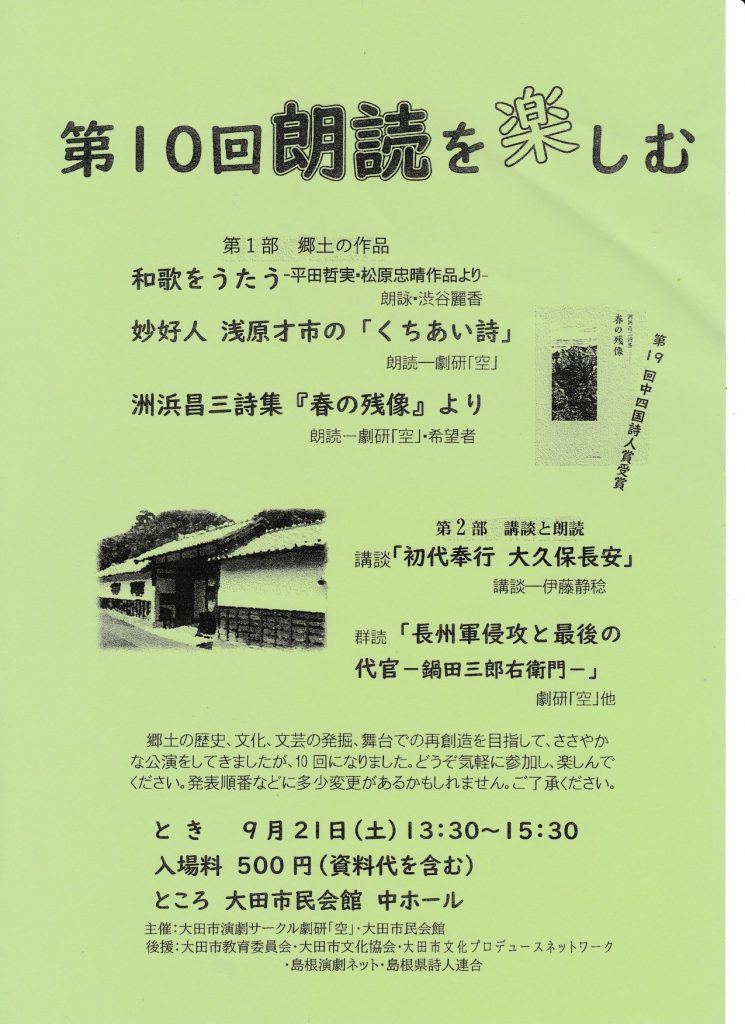

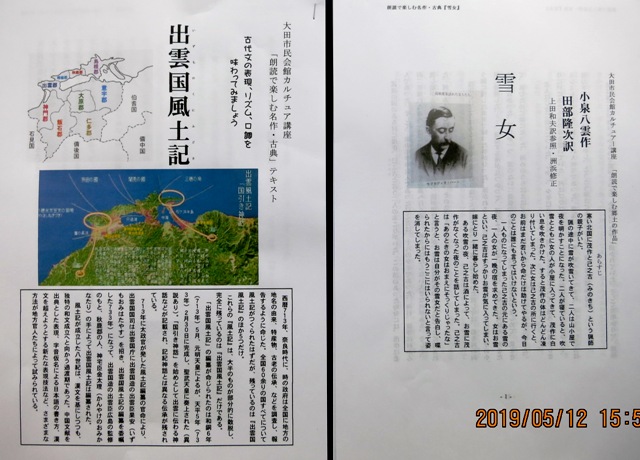

さてさて、「空」はどうしますか。劇研「空」がスタートしたのは、平成12年(2000)。ということはjust twenty years old。劇の初演は『素敵な家族』(洲浜作)「あすてらす」の舞台でした。みんな若く新緑のように燃えていました。

初演後の記念すべき唯一の写真です。みんないい顔!はるか遠くへ行ってもう会えない人、故郷を離れた人、どうしているか分からない人、多忙を極めている人・・。単独ではできないので、例のごとく「○○○○人、この指止まれ!」でやるとどうかな。止まる鳥は4羽か5羽かな。「劇団」ではなく、「劇研」としたのは、大学にも同じ名前の素敵な劇団があったのもヒントになったけど、「劇の研究」(創作、劇評など)なら2,3人になってもできる、と終末を考えて命名したのですが、演劇団体を持続するのは、困難が多い。

さてさて、コロナコロナで、ネコロガッテいてもエネルギーはしぼんでいくだけです。いい案があれば、検討したいものです。

目下、感染者は鳥取3、島根は24人。岩手ゼロ(すごいね!なんで?)災害や大事件、大事故が発生した時、プライバシイの問題が浮上し、難しい時代になりました。しかし、感染源をしっかり確認することは最も重要です。そういう意味で、松江で最初の感染者、そして居酒屋経営者の勇気ある公表には感謝しなければなりません。これこそ、みんなのための真の勇気です。県は感染経路を把握しているので、効果的な対策ができます。こういう時、行政の見識、力量が問われます。

(ブログ 劇研「空」お知らせ 地域情報 演劇だより 20200506洲浜)