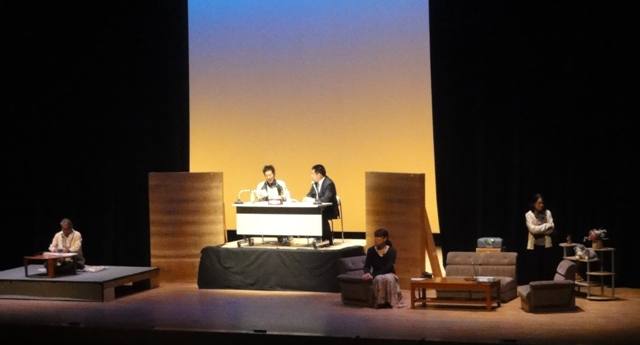

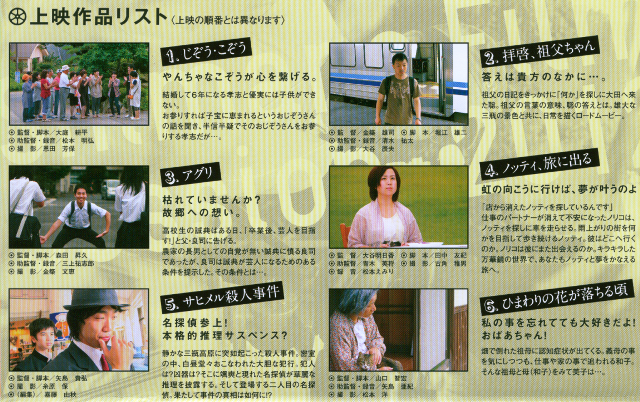

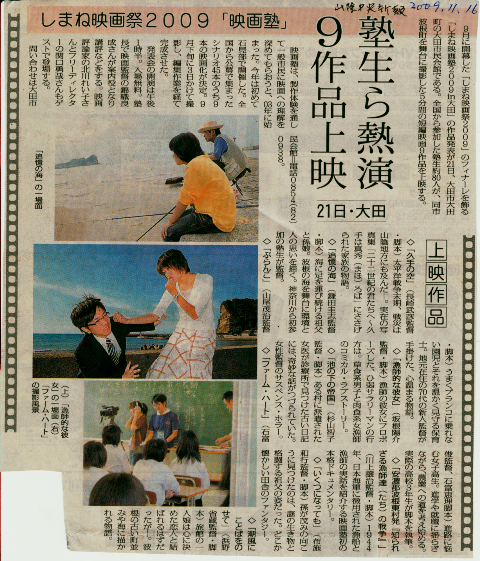

今年の「しまね映画塾」は大田市の三瓶山を中心にして行われ、11月25日にサンレディ大田で最後の上映と講評が行われました。全国からも含め100名が参加して班に分かれ、12本の映画を撮影しました。作品発表会の様子を紹介します。

この時期は多くの行事があり、ぼくは参加していませんが、大田市文化協会から夏に「シナリオ集」(57本)を持ってこられて審査を依頼されました。10本選んで順位をつけて事務局へメールで送りました。一番興味があるのは、字で書かれたシナリオがどのように解釈され修正、追加され創造されて映像になるかということでした。

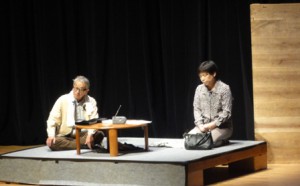

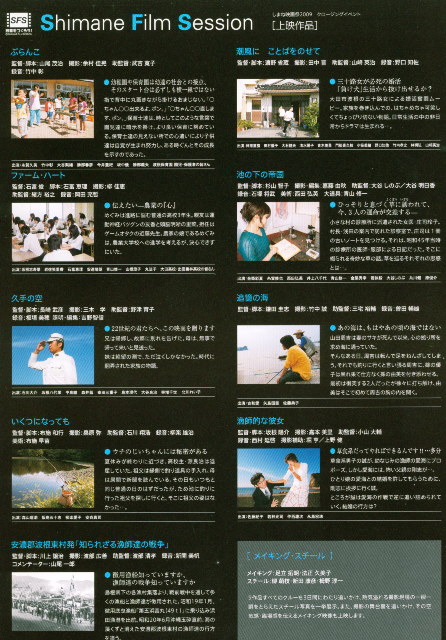

(講師の先生、左から錦織良成監督、映画評論家・北川れい子さん、編集担当・日下部さん、勝部義夫さん、杉谷さん。それぞれユーモアを交え鋭い批評もされました。)

(講師の先生、左から錦織良成監督、映画評論家・北川れい子さん、編集担当・日下部さん、勝部義夫さん、杉谷さん。それぞれユーモアを交え鋭い批評もされました。)

俳優賞や12の賞が発表されました。作品賞は「世界最強の動物」、観客賞は「アグリ」でした。ストリー性があり創る人たちの創意工夫が生きたものが印象に残りました。それぞれ特徴があり、面白く最後まで見ました。

俳優賞や12の賞が発表されました。作品賞は「世界最強の動物」、観客賞は「アグリ」でした。ストリー性があり創る人たちの創意工夫が生きたものが印象に残りました。それぞれ特徴があり、面白く最後まで見ました。

一番感じたことは、作品を創るモチベーションの問題です。その作品をどういう映像に創りあげたいかという動機や熱意や情熱です。シナリオ通りに写すというのでは作品から立ち上がってくるものがありません。舞台劇でもそうですが、演じる役者の心が伝わって来ないと共感や感動がありません。目の前の事実を写すというだけでは伝わってくるものが弱い。create する意欲や意識がないと芸術作品にならないということを改めて感じました。いい勉強になりました。錦織監督の情熱や鋭い指摘、端的な言葉に内蔵されている深い内容などにも何度も教えられ感銘を受けました。

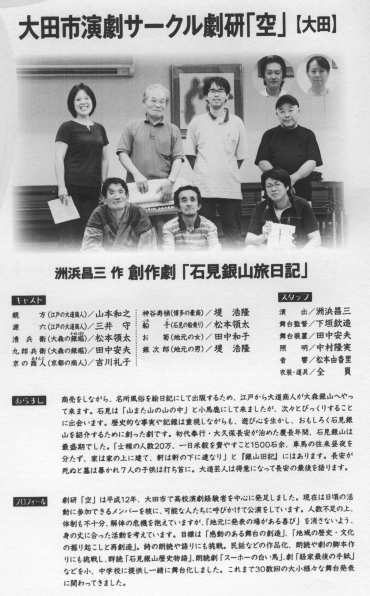

平成21年には波根町を中心に行われ、この時も依頼されてシナリオ選考に参加、上映会の時には特別審査員という招待状がきて見に行きました。とても面白かったので今回も出かけたわけです。我らが空の修平さんと山ちゃんも映画創りに参加しました。

この時は懇親会にも出て、最後に急に挨拶をせよと言われました。こんなことを言った覚があります。「錦織監督が平田高校の時に演劇部の県大会に出られた劇を覚えています。かなり大人びた劇だったのが印象に残っています」「今回の映画を見て一番面白かったのは、普通だと思ったシナリオが監督や役者の手にかかると見違えるような素晴らしい作品になっていたことです」

錦織監督が高校の時の劇は「夕日をあびて」という劇で昭和54年です。監督にそのことを話して懐かしく当時のことを語りあいました。顧問は池野誠先生でした。

この時の作品は歴史的にも貴重なシナリオや作品が完成しています。「久手の空」は役者もベテランで普通の映画を見ているようでした。「知られざる漁師たちの戦争」は波根の漁師が船を出して戦争に参加したという貴重な記録映画でした。「池の下の帝国」はここまで素人の役者と監督でもできるのか、と思うほど冒険的なヒヤヒヤする意欲的な作品でした。

この時ほど「台本はあくまで台本だな」と思ったものです。

参加した人たちの謙虚な言葉がとても印象に残りました。映画が、如何に多くの人たちの協力によってできるかをよく知っておられるからでしょう。おつかれさまでした。