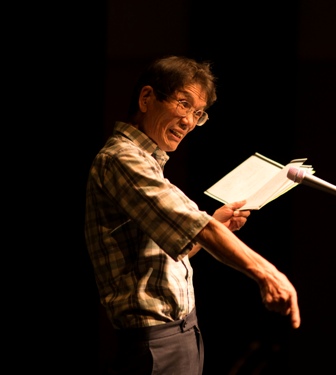

2014年8月30日、大田市民会館中ホールで、第5回「朗読を楽しむ」を開催しました。お客さんを60~80名と予想して準備しましたが、約80名でした。積極的にPRしていませんでしたので妥当なところだと思います。劇研空のメンバーだけではなく、大田市少女合唱団をはじめ、地域でキャリアのある人たちに声をかけて参加していただきました。アンケートの結果も大変好評でした。ご協力ありがとうございました。舞台風景写真を中心に簡単に紹介します。

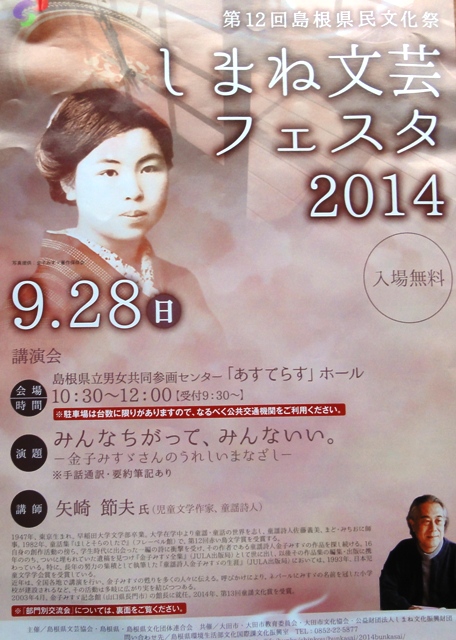

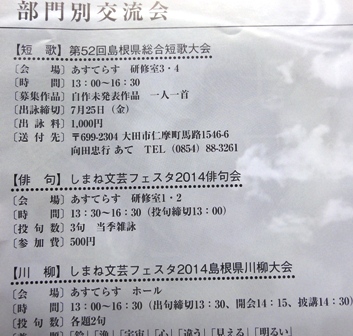

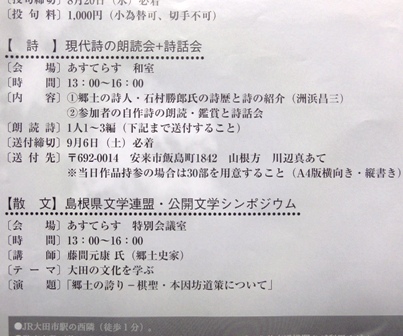

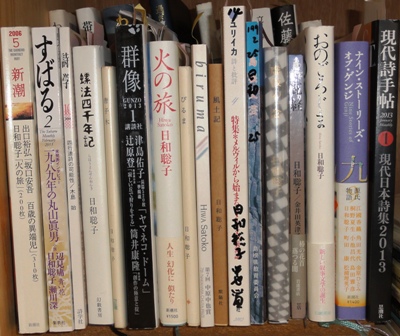

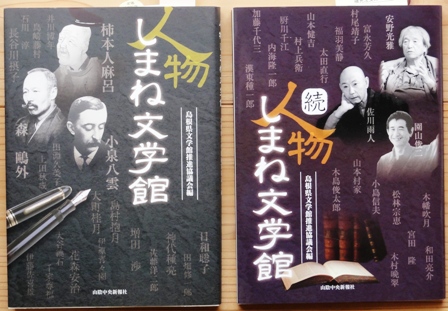

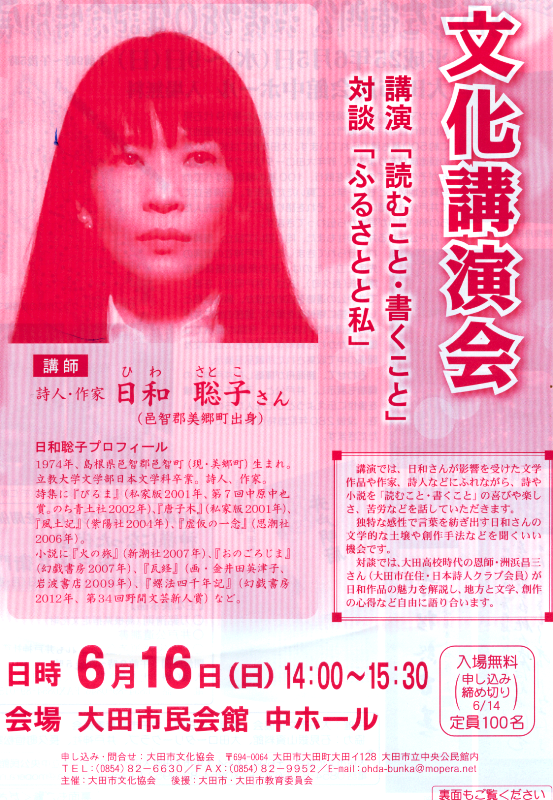

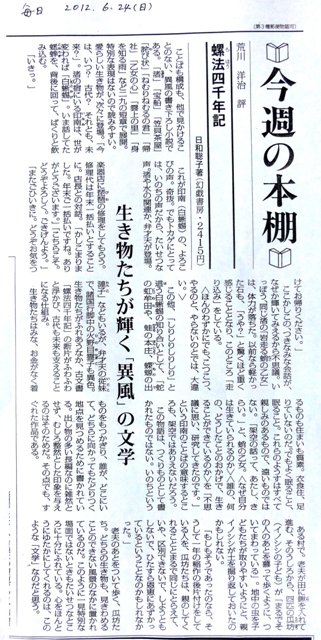

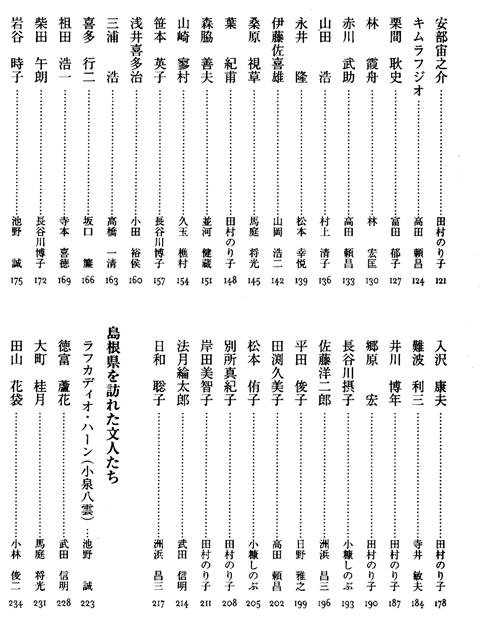

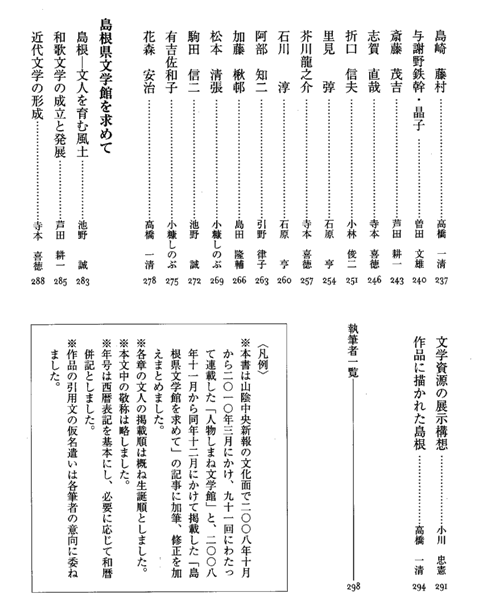

(パンフレットより)

「本日はご来場くださり、誠にありがとうございます。どうぞごゆっくり、朗読や歌をお楽しみください。

劇研「空」は、平成12年に発足以来、劇以外に様々な朗読会を実施してきました。今回は大田市民会館の地域育成事業の支援を受けて実施します。劇研「空」が企画し、地域の人たちに呼びかけて実施する朗読会は5回目です。劇の上演もあきらめてはいませんが、時間や経費、発表場所など困難なことが多いのに比べ、朗読は気軽にできるのがいいところです。

今まで、毎回特集として、日本の詩人を取り上げてきました。今回は、2月に104歳で他界された「まど・みちおさんを偲んで」、詩の朗読と解説をします。大田市少年少女合唱団のまどさんの童謡も楽しんでください。

劇研「空」は、「地域の歴史や文化の掘り起こしと再創造」を目標の1つにして活動して来ました。この8月末の土曜日のひととき、発表する者も聞く人達も「お互いに舞台を楽しみ」、「お互いの学びの場」になり、さらに「創造への刺激」になれば幸いです。」

第Ⅰ部 まど・みちおの詩の魅力…童謡詩人といわれた詩人の平明で奥深い詩を朗読し、その業績と詩の魅力を解説します。有名な童謡を合唱で楽しんでください

1)まど・みちおの詩の朗読 …詩7編を朗読、吉川礼子 、田中和子、 山本和之、 松本領太 若狭雅子、 堤 浩隆(川本塾)

2)解説「童謡詩人 まど・みちおの詩」…劇研「空」 洲浜昌三

3)合唱 「ぞうさん」「一ねんせいになったら」「やぎさんゆうびん」 大田市少年少女合唱団17名 指揮・伊藤裕子

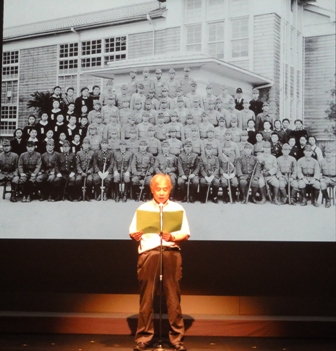

最初は、この春104歳で他界された、まど・みちおさんの詩を劇研空のメンバー6人が朗読し、一篇ごとにスハマくんが解説をしたのですが、記録写真がゼロでしたので、上の写真から想像してください。朗読用、詩の転載には著作権料をパシット払いました。当たり前だけど、痛かった!

大田市少年少女合唱団には「ぞうさん」など3曲を合唱していただきました。

第2部 自由参加・朗読と語り…朗読や語りに関心がある人たちに案内して出演していただきます。郷土の民話や伝説、記録などを発掘、文にし朗読にして舞台で再創造です。

1)朗読 記録「なぜ?大田に原爆病院?」文・山尾一郎 朗読・山尾一郎

2)語り 民話「 降露(ごおろ)坂の一つ目お化け」 『銀山(かなやま)ものがたり』より

方言・西村 巴 語り・西村 巴

3)朗読 随筆「石銀(いしがね)からー松下貞市口伝ー」 須藤正子著(大田市在住)より 朗読・竹下ちとせ

4)朗読 伝説「つる女の物語」 文・和上豊子 朗読・和上豊子

5)朗読 随筆「おれの跡を継ぐな」 山下惣一著『農から見た日本』朗読・田中安夫

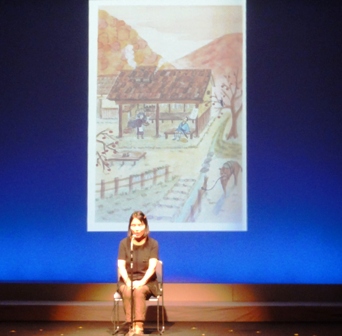

6)朗読 創作民話「姫逃池ものがたり」 文・押越幸子 絵・石田さちよ 映像・松本領太 朗読・押越幸子

第3部 ふるさとの創作民話 朗読劇「海を越えサヒメの山へ」…大陸でオオゲツ姫が殺 されると、腹から種が出てきて、サヒメはその種を持って赤雁に乗り、海を越えて石見へきた、という伝承があります。この伝承を劇形式で創作し、20数枚の絵を写し、音響や音楽も使って朗読劇として発表します。修正しつつ3回目の発表です。

作・洲浜昌三 原画・勝部和子 映像処理・松本領太

キャスト: 田中和子 吉川礼子 若狭雅子 堤 浩隆 山本和之 松本領太 音響、PC (劇研「空」他)12

お客様にどのように受け止められたか。次にアンケートの一部を紹介させていただきましょう。今後の参考になることがたくさんあります。

・すばらしい時間をありがとうございました。発声がすごいです。三月に浜田での公演で「海を越えサヒメの山へ」が見られず、今回みることができました。 (60代男子)

・楽しかったですよ。(80代女子)

・画も楽しく拝見しました。石銀の温泉や姫逃池 さひめの話は若干聞いていました。伝承する事が大事と思います。大田の原爆病院のことは、もう少し話があっても良いかも。次にも是非参加します(70代男子)

・楽しい一時をありがとうございました。

(70代)

・私の知らない話もあり楽しませていただきました。孫達にも読み聞かせたいです。次回楽しみにしています。(60代女子)

・舞台のしつらえは良いと思いましたが語り手の服装は、もう少し工夫があっても良かったのでは?とも思いました。想像力かきたてられる豊かなステージでした。心が和みました。平和であることの重みも感じました。(60代女子)

・まど・みちおの詩は、先生の司会をまじえてよく理解できた。詩集を読んだだけでは深く理解できなかった。合唱はかわいくてとてもよかった

・「原爆病院」戦争体験を語り継ぐことの大事な時が今こそ急がれます。

・「降露坂の一つ目お化け」語り手の上手な口調とても良かった。

・「石銀から」知らない物語でした。

・「銀山の歴史物語」さすが和上先生ですね。 ・

・「俺の跡を継ぐな」田中さんにぴったりのお話でした。

・「姫逃池ものがたり」作者にお会いでき感激です。

・第3部・・スライドの絵、効果音楽共にとてもわかりやすかった。三瓶周辺の地名を考えさせられました。たくさんの子どもたちに見てほしいですね。ありがとうございました。次回も楽しみにしています。(60代女子)

・エアコンがちょっと熱かった。

・記録映画の上映会を開いてほしいです。(50代男子)

・1部・・あらためて深いいい詩だなと思いました。(70代女子)

・中ホールが見違えました。

・段々と詩を深くよんだりきいたりする機会がへっていると思います。改めて詩の朗読もいいなぁと思いました。(40代女子)

・手作り感いっぱいのステージ、心がほっこりしました。

「一つ目お化け」声も語り口調もすてきでした。

「石銀から」あの長い歴史物語を読むだけで引きつける・・すばらしい。

「つる女の物語」迫力満点

「俺のあとを継ぐな」個性的。

・手ずく感いっぱいのステージ、心がほっこりしました。(60代女子)

・朗読にあった舞台で雰囲気を出していた。朗読は映像以上に引き込まれた(60代男子)

・全般に良かった。1-6・・いずれも特別に良かった、感動した。 (80代男子)

・こちらに引っ越してきて三年目です。このような催し物に感動しています。でも休憩なしは疲れました。童謡は楽しめば良いのだと思います (60代女子)

・二部 朗読が終わった後直ぐに進行の言葉を入れないで。余韻を味わいたい、そして次の朗読の紹介だけした方が良い。

・会場が冷えすぎ。(60代女子)

・楽しい企画だったと思います。三部構成、各々に興味深く聴かせて頂きました。(60代女子)

・たいへんよい企画でした。ふるさとの素晴らしさを初めてかんじることができました。もっとたくさんの方々に見てほしいと思いました。州浜先生の解説でよりまどみちおさんの人柄や言葉の魅力にひたることができました。

・二部・・皆さんだれもすばらしい朗読でした、情景が目に浮かんできました。松下貞一さんのこと初めて知りました。3部・・将来へ希望をもちました、地元への愛情をありがとうございました。

・良かったと思います。久しぶりに朗読だけを聞く機会があって嬉しかったです、ありがとうございました。

・「大田に原爆病院」知らなかったので勉強になりました。・朗読や朗読劇、それぞれ面白かったです。これくらいのホールならマイクはいらないと思います。(60代女子)

・丁度良いと思いました。組み合わせが良い。(60代女子)

・今回初めて朗読を楽しむに来てみました。地元に居ても知らない事があり、とても良かったです。

・1-3部・・全て良かったです。アンケートを書くのに暗くて書きにくいし、部毎に時間があると良いと思います。(60代女子)

・1部・・声が良く言葉がハッキリしていた、感情もあり面白く聞けました。

・「大田に原爆病院」は知らないことだった。

・「一つ目お化け」・面白く聞けた、とても上手に話された。5

・「俺の跡を継ぐな」・・まどみちお なみに十分でしたよ。

・「海を越サヒメの山へ」・・会話のテンポが面白い、やさしい絵でしたね。(70代子)

・大変よかった。ありがとうございました。(70代女子)

みなさん、おつかれさまでした。ご協力ありがとうございました。また気楽にやりたいと思います。参加したい人は参加料500円、地域に関する文章の朗読(創作など大歓迎)、感動的な文章、名作の朗読、自作詩、自作エッセイなどなど、みんなに聞いて欲しいというものがあれば、ぜひ参加して朗読してください。